Il 21 gennaio Franco Loi avrebbe compiuto 91 anni. Se ne è andato, invece, ieri, all’inizio di questo cupo 2021. Pubblico qui una breve riflessione – scritta quando Loi c’era ancora, prima che il titolo di più grande poeta italiano vivente diventasse vacante

Ho camminato da piazza Durante a via Casoretto, ieri sera, e sono passato davanti alla chiesa in piazza San Materno, poi ero incerto se prendere via Ampère o proseguire ed entrare in via Teodosio, nel tratto che incrocia via Wildt. Tanto, tutto è mutato.

Sulla strada ho incontrato un vecchio signore che conosco, il signor Renato, che mi ha indicato, come a farmene notare la bellezza, la gesa bianca de Casurett – questo perché al bar ogni tanto il signor Renato mi dà piccole lezioni di storia milanese.

Ho pensato che piazza Durante è famosa per me per la Banda Bellini (vedi il romanzo di Marco Philopat) e ora nei giardinetti intitolati a Fausto e Iaio esibisce una lapide vicino a una panchina dove un paio d’anni fa è morto di freddo un barbone. E la gesa? In vent’anni non ci sono mai entrato, nella gesa di Santa Maria Bianca della Misericordia, forse una volta per un funerale. Ecco…

Ma tanto tempo fa, nel 1957, questo stesso percorso illuminò in qualche maniera la via di quello che era il last man standing della poesia italiana, Franco Loi.

In una sera di sorprendente euforia, su questi passi Loi ricordò quello che già sanno i bambini quando si svegliano spaventati di notte e che poi da adulti dimenticano; capì inoltre guardando la gesa, le strade e le stelle, che Marx e il positivismo non gli bastavano, e avvertì che il suo corpo stava andando a velocità diverse, tanto che, giunto al portone di casa in via Teodosio, passò letteralmente attraverso – così almeno dice in un’intervista – a un’immagine sconvolgente di morte, la stessa che rivide esatta e reale due anni dopo.

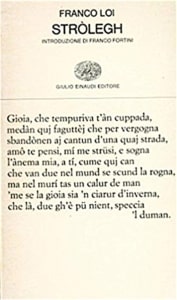

Quella passeggiata e quella visione – o meglio: “l’io non più io di quel mondo in cui la memoria si confonde alla visione” – possiamo ritrovarle nel poema Stròlegh, pubblicato nel 1975 da Einaudi, con prefazione di Franco Fortini e, nei versi, la dedica a un terzo poeta, Giacomo Noventa (Noénta), mai incontrato, ma legato a Loi da un’altra vicenda poco spiegabile razionalmente, che risale agli anni dell’impiego in Mondadori.

Né si allontana dal Casurett un nodo fondativo del testo, e della vita del poeta ragazzino, arrivato a 7 anni da Genova a Milano. A Piazzale Loreto, a poche centinaia di metri da casa, il 10 agosto 1944 Loi vide in un clima che gli apparve irreale i corpi dei quindici partigiani fucilati e “gettati sul marciapiede come spazzatura”, e più tardi, nel 1945, i cadaveri di Mussolini e degli altri gerarchi: fatti e vissuti che rendono il nono passaggio del testo una fiammata di rabbia e pietà, di angoscia ed elegia.

Franco Loi ha scritto Stròlegh nel 1970, lavorandoci per un anno, in una di quelle improvvise accensioni che hanno segnato in lui la scoperta della poesia e della lingua tramite cui praticarla: il dialetto milanese, mezzo naturale in cui si è potuta rapprendere la sua esperienza personale e storica, quasi avesse una traccia così incisa nella distratta e trasognata esistenza dell’inconscio.

Al medesimo tempo Loi apre il suo dialetto a contaminazioni e invenzioni, lo restituisce in una “lingua globale” (Mengaldo), dalla musicalità quasi percussiva delle parole corte, tra jazz, Mahler e la dodecafonia, dove l’impronta popolare è sempre sinonimo di una vocazione al teatro.

Stròlegh, leggo sul dizionario Treccani, è “…risalente al pisano stròlago o astrologo e poi girovago miserabile, secondo un procedimento di degradazione semantica…”. E infatti non sono versi facili questi di Loi, pure tradotti in italiano, pure letti da lui su YouTube, ma vale la pena percorrerne la via – ritrovandola nei canti de L’angel (Mondadori) o nell’autobiografia Da bambino il cielo (Garzanti) – per afferrare a un tempo la visione di un veggente e quella – al saggio Loi non credo sarebbe dispiaciuto – del girovago miserabile.

Nei giardinetti di Piazza Durante, mi capita oggi di osservare dei signori corpulenti e stravolti, fuori di sé per la disgrazia da cui è stata segnata la loro vita. Lungi dall’esprimersi in un milanese classico (quello del Tessa, svelato a Loi da Dante Isella) o immaginifico, bestemmiano in varie lingue del mondo, e spesso, come per calmarsi, se la raccontano al modo dei pazzi, strologano fra sé e sé, avrebbe detto la mia povera nonna paterna che, giunta a un agio borghese, si vantava di sapere l’inglese, ma quasi di più di potersi esprimere con ricchezza in milanese.

Per il poeta al Casoretto, ho raccolto notizie dall’autobiografia, da un’intervista a Domenico Gnoli, e dalle risposte a un incontro con i ragazzi dell’associazione di teatro Studio Novecento, pubblicato qui