Anche oggi aprendo la posta mi trovo nel piatto una polpetta calda della redazione. Zitta come una carpa di fiume, di quelle che i pescatori pasturano nelle anse fangose del Po a Casale, Allonsanfàn mi chiede di commentare l’ultimo lavoro di Giuseppe Tornatore. Lo fa con la banale scusa che non di cinema ma di pubblicità si tratta. Dovrei commentare un lungo spottone (ahinoi, il primo di una serie di quattro), una storia di figlie e di madri (nonne?) e di abbracci negati dal virulento malanno. Insomma, il classico trappolone. Il rischio, palpabile come la coscia di Rita la voce solista di Raoul Casadei, è di far la parte del rosicone: l’artigianello piccino picciò qual sono, invidioso che sputacchia sentenze sul G.R.A., ovvero il Grande Regista Affermato (iniziali maiuscole in onore di Alberto Arbasino, nume tutelare di cui sentiamo sempre più la mancanza).

L’attrazione che la pubblicità esercita sui Grandi Registi Affermati è irresistibile. Al punto da rendere quella che travolge Glenn Close e Michael Douglas fatale come una gazzosa dell’oratorio. Grandi Padri Tutelari del Cinema come Fellini e Scola, giusto per citarne due belli grossi, non hanno saputo dire no. Proprio non volevano, non avrebbero voluto – ringrazia il cielo che mi tengono sennò faccio un macello, come nelle gag dei fratelli De Rege – ma niente, gli spot li hanno fatti, eccome se li hanno fatti: i rigatoni Barilla e il tonno Mareblù sono ancora lì a domandarsi il motivo di cotanto onore.

Perché i maestri dicono sì? Forse perché “girare per la pubblicità” è considerato un lavoro da tempi morti, una cosetta facile come lo scippo alla vecchietta, uno strappo e la borsa s’invola. Forse perché rinfresca il palmarès, consegna un po’ di ciccia agli uffici stampa in momenti così così, quando le produzioni “vere” sono ferme, non ci stanno i soldi e il morale è basso. Sia chiaro: ipotesi, pure congetture eh.

Quello che invece è certo è il fascino della pubblicità: una cosa bella, anzi bellissima. Bella lei e bello il mondo che le gravita intorno. Lo si immagina ricco e seducente e spregiudicato, pieno di donne non si sa se più belle o più disponibili, o entrambe le cose. Proprio come nella serie Mad Men (chi non l’ha ancora vista è un garguglione) dove tra una bevuta e l’altra, tra una bravata e l’altra, tra una scopata e l’altra, la “creatività” dell’ardito pubblicitario scorre come un fiume impetuoso a primavera.

Creativo, creativa, creatività. Ecco, siamo arrivati al punto in cui il rasoio di Occam è (persino) più affilato di un Gilette Body Per La Depilazione Del Corpo Maschile (scritto sul sito con Tutte Le Iniziali Maiuscole). Il rasoio ci rammenta come “sia futile fare con più mezzi ciò che si può fare con meno”. Il concetto sta alla base dello sviluppo del pensiero scientifico moderno, sicché, andando al punto, è giunto finalmente il momento di chiedersi che cosa sia la creatività. Evitando come la peste i trappoloni metafisici, credo sia sensato affermare che la creatività è l’elemento (il fattore, l’ingrediente, l’amalgama) che fra tutti distingue il valore di un’opera dell’intelletto da un’altra. Forse è più semplice chiamarla originalità, termine amato dalle scienze dure per differenziare un contributo importante da un altro che lo è meno. Così, unita indissolubilmente alla qualità dell’elaborazione formale, un’idea originale spiega immediatamente perché l’arte di Piero Dalla Francesca è magistrale, mentre quella di Merdozzo da Forlì detto il Tagliatella è l’espressione di un modesto artigiano.

Anche il Cinema (con la C maiuscola) è una forma d’arte. È l’arte del Novecento. Anche il Cinema, come la pittura, la scrittura, l’architettura, la musica, ha in catalogo i suoi Maggiori affiancati dai minori, così come a Gropius e Mies van der Rohe fanno specchio i geometri della Brianza. Cosa distingue un grande film (e quindi l’opera di un Grande Maestro) lo si comprende quasi d’istinto: ci fa pensare, ci fa sognare, ci mette in difficoltà, ci dà perturbamento. Ci provoca a tal punto che dopo la visione non siamo più gli stessi. Accade ogni qual volta entriamo in relazione profonda con l’opera d’arte. Dopo la vista del piccolo muro giallo di Vermeer, di fronte all’orrore di Francis Bacon, osservando la perfezione metafisica di Piero, guardando il Cielo sopra Berlino, La dolce vita o Il settimo sigillo. Dopo aver letto La montagna magica, ascoltato il Don Giovanni o le Goldberg, ogni volta siamo persone diverse da prima. E forse persino migliori.

È questo il mestiere dell’arte: farci pensare, sognare, stupire. E soprattutto darci piacere allontanando il timore della morte. Se ciò non accade, se Brahms ci annoia, Balthus ci irrita e gli orinatoi di Duchamp ci paiono la provocazione di un deficiente, affari nostri: l’opera d’arte continuerà ugualmente a esistere in quanto tale. Almeno sino a quando un ragionevolmente cospicuo numero di persone la riterrà tale.

Se dunque è questa la natura dell’arte, la sua ontologia, la ragion d’essere di un’idea che come diceva il Croce “traluce nella forma sensibile” (mi ha sempre fatto allegria la prosa pomposa e spagnolesca di Don Benedetto…) quale sarà mai quella della pubblicità, e soprattutto come si potrà misurare il suo “valore creativo”? Mentre è del tutto impossibile stabilire a priori che cosa sia arte e cosa non lo sia, con la pubblicità le scelte si fanno facili. La creatività di una campagna pubblicitaria o di un singolo spot sono eventi misurabili. Prima con i test, dopo con il più efficace strumento inventato dall’uomo: il commercio. Uno spot potrà essere definito creativo solo se convince il più grande numero di persone ad acquistare X piuttosto che Y. Persino anche quando non esiste nessun bisogno oggettivo di X e neppure di Y. E quindi silenzio, parlano le vendite. (Una volta appurato ciò, possiamo anche entrare nel Bar Sport dell’Estetica a fare le unghie ai passeri, come avviene puntualmente quando i Grandi Pubblicitari teorizzano che la loro pubblicità lava più bianco…).

L’arte provoca, consola, nutre. Fa pensare e crescere. Grande o piccola, tradizionale o rivoluzionaria, figlia del tempo o fuori dal tempo, gioco o impegno. L’arte è significato assai prima di essere funzione. La pubblicità invece è una macchina utensile, come il trapano, la pressa, il tornio, l’alesatrice. Tutto il suo valore sta nella funzione: quante vendite produce e per quanto tempo le produce. Per dirla con il Marx di Treviri, è una merce per produrre altre merci.

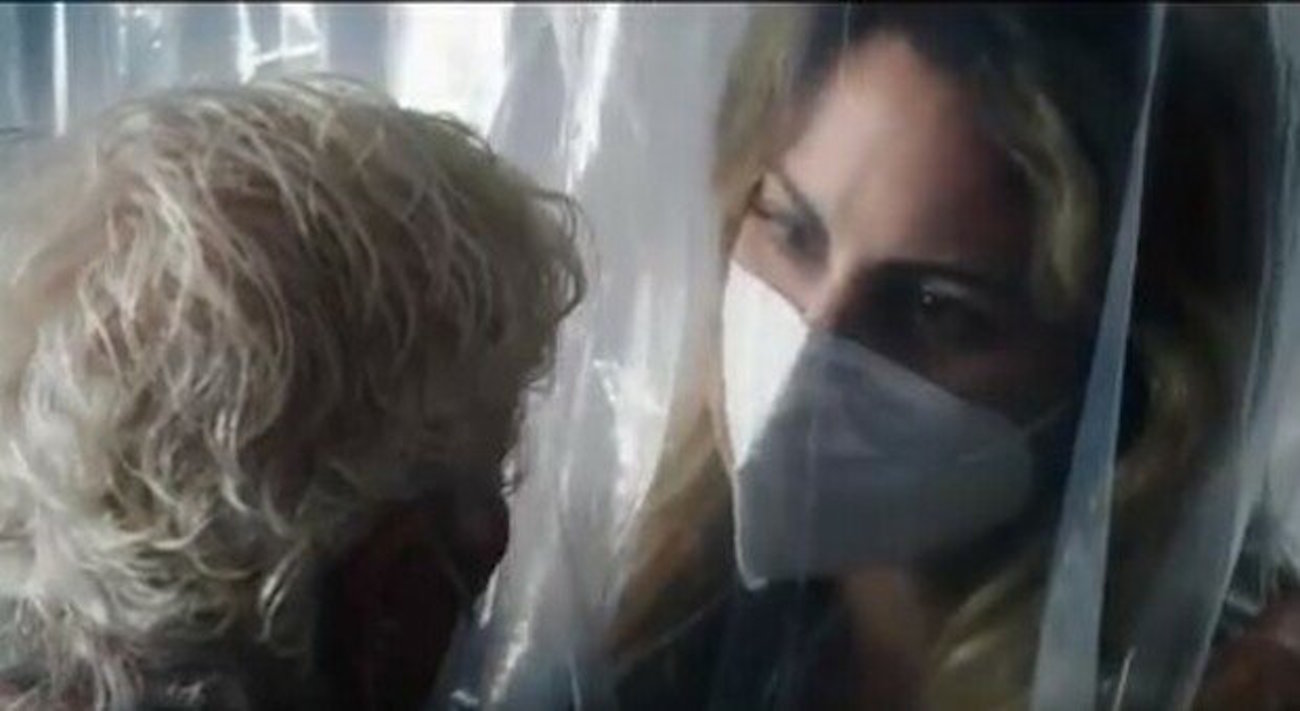

Se avete letto sino a qui, siamo di fronte a un altro miracolo del lockdown, il santo protettore di noi verbosi, i copywriter–vecchia–scuola che amano la parola sopra ogni cosa e gli viene la rosolia quando sentono parlare di grafic novel e di rivisitazione dei classici della letteratura sotto forma di disegnetti per analfabeti. Se avete retto sin qui, se non avete niente di meglio da fare, ecco il premio, la stringa che porta alla clip di Tornatore. Pigiatela e guardatevi il video, la storia della donna giovane separata dalla vecchia. Del Covid e del suo (speriamo) rimedio. Forse la troverete coinvolgente. O forse melensa come un foglietto dei Baci Perugina. Forse vi chiederete dove l’abbia trovata Tornatore ’sta povera signora anziana, da quale strada rimossa come prescrive la recitazione tardo-neorealista; forse è la zia Peppina, forse la cugina di zia Peppina; forse è la signora che gli stira le camicie e piega i calzini. Chissà, tutto si tiene. Ma non è questa la cosa che più conta. Non so chi l’abbia pensata e scritta questa storia (ogni spottone nasce da un testo). Non so chi abbia aiutato, assecondato o stortato Tornatore: copywriter, assistenti alla regia, scenografi, producer e compagnia cantante. Non so se “mi piace” o se invece “non mi piace”, zia Peppina a parte. Non è una sinfonia di fine Ottocento, una novella russa e neppure una performance di Marina Abramović: opere che abbiamo il sacrosanto diritto di ritenere piacevoli o sgradevoli, dementi o stimolanti, perché appartengono al mondo dei fenomeni artistici.

La comunicazione promossa dal Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid invece non appartiene al mondo dell’arte: è una comunicazione pubblicitaria. Qualcosa pensata per convincere qualcuno ad adottare un comportamento. Compiendo una scelta piuttosto che un’altra. Bevete più latte. Fumate di meno. O non fumate affatto. Smettete di picchiare vostra moglie e pure il piccino di casa. Lasciate l’auto e usate i mezzi. Mangiate pesce azzurro. Occhio al colesterolo. Comprate carta igienica pinco pallo… Come ogni comunicazione pubblicitaria, anche questa di Tornatore va misurata sulla scala di valore che le compete: funziona, non funziona. Se convincerà XY milioni italiani che vaccinarsi è bello, sano e civile, vorrà dire che ha funzionato. Vorrà dire che Tornatore ha compiuto un buon lavoro. Punto. Solo dopo potremo pure toglierci lo sfizio di giudicarla brutta o bella.

Tornatore bontà sua ha lavorato pro bono. La troupe penso di no, giustamente. Ma il punto (nuovamente) non è il costo economico della campagna quanto piuttosto quello emotivo. Se una campagna sociale non funziona, il disastro è duplice. Si genera assuefazione, indifferenza, fastidio. Pochi amano i perdenti e nessuno le cose che non funzionano. Sentimenti che una volta fatta la frittata è poi assai difficile annullare recuperando smalto, positività, entusiasmo, credibilità. È successo con la povera Immuni. Accade ogni giorno quando “la pubblicità non funziona” con deodoranti, merendine, automobili, prodotti finanziari e persino mutande per signore incontinenti. Le“scienze della comunicazione” sono giusto un’astuta invenzione di diplomifici per ragazzi sfaticati e ingenui. Lo sa anche la zia Peppina che la pubblicità è un (sofisticato) mestiere da artigiani. Diciamo che assomiglia all’idraulica civile. Se il lavandino è ingorgato, la cosa più sensata è chiamare lo specialista.