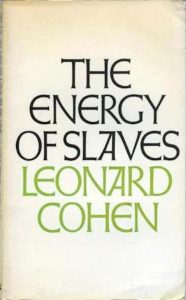

In un vecchio libro di poesie, The Energy of Slaves (McClelland & Stewart, 1972), famigerato per essere il libro del dolore, Leonard Cohen, scomparso il 7 novembre di cinque anni fa, diceva più o meno: “Quando le cose andarono male/ non mi sono dato alle droghe o all’insegnamento”, la poesia è The Only Poem.

Mi vengono in mente questi due versi quando la voce del predestinato (“Non avevo scelta/ nacqui col dono di una voce d’oro”, da Tower of Song), voce ora ridotta a un semplice baluginare d’oro nel buio, recita/canta: “No one to follow/ And nothing to teach/ Except that the goal/ Falls short of the reach”. The Goal è una delle canzoni dell’album postumo Thanks for the Dance uscito a fine novembre di due anni fa, e che raddoppia oggi la cerimonia degli addi invernali al canadese.

Già quel disco era l’addio di un addio: costruito dal figlio Adam con gli sketches, gli outtakes, i quasi demo, le poesie, i frammenti del precedente You Want It Darker, aveva chiamato a raccolta amici famosi, Damien Rice, Feist, gente di Arcade Fire e The National, a ricordare il padre in morte e in vita.

Riascoltato nelle sue ultime parole famose (pubbliche), Cohen pare prigioniero ma anche a suo agio in una specie di personale Bardo, che si è costruito con la saggezza di tanti e ripetuti esili dal mondo, negli anni dell’isola greca e del monastero buddista, come in quelli vissuti nel gran circo della fama (e qui si cita di solito Chelsea Hotel #2).

È il Cohen della sprezzatura che scandisce le sue parole nel buio, in chissà quale buio, con un atteggiamento di superiore distacco solcato dall’incredulità umanissima per lo spaesamento (quante volte ha usato ambiguamente la parola home) e dall’evidente e ironica constatazione dello spossessamento di averi e facoltà fisiche.

Forse, nel quinto inverno senza di lui, potremmo rifugiarci (se uscisse) nelle sequenze di Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song, il docu di Daniel Geller e Dayna Goldfine presentato a Venezia 2021, che tra l’altro racconta la storia di una canzone tanto travagliata nella genesi quanto fortunata dopo, quasi troppo. Ci servirebbe a ribadire l’incredibile avventura di Leonard Cohen con le parole, parole pesanti, quelle di un poeta che ha spesso filtrato attraverso il sacro o l’eco di testi sacri la sua voce, soprattutto quando ha deciso di alzarla nella protesta (ricordate Story of Isaac o Joan of Arc?).

Ho letto/ascoltato da ragazzino le “parole bibliche” di Cohen con deferente soggezione, istruito da Riccardo Bertoncelli, compilatore di una preziosa antologia, I poeti del Rock. Le ballate più belle della Pop-Music (Arcana 1975, ce l’avete anche voi?). Vi si trovava di tutto, dal fluviale talking beat di Alice’s Restaurant di Arlo Guthrie ai miti di pongo di mastro Gabriel, e del grande canadese, accanto alle invettive, la sofisticata (e compassata) love song Suzanne e quella snobistica dichiarazione di alterità che è Bird on a Wire.

Mi fermo citando l’ultima strofa dell’ultima canzone dell’ultimo disco di Cohen per la sua saggezza affabile e ineffabile, Listen to the Hummingbird: “Listen to the hummingbird/ Whose wings you cannot see/ Don’t listen to me”. È l’indicazione migliore per passare questo quinto inverno senza Leonard Cohen.

Credit: Leonard Cohen – tribute cover by Taranak is marked with CC PDM 1.0