Guerra è una parola che arriva alla nostra lingua dall’antico germanico. Infatti quei popoli barbari chiamavano wërra quello che i Romani definivano bellum e i Greci antichi polemos, e – visto che la lingua, come la storia, è fatta da chi vince – noi adesso usiamo la parola guerra, come gli inglesi usano war, mentre la radice del termine latino è rimasta soltanto nell’aggettivo bellico e nei suoi derivati. Solo alla metà del Novecento – un secolo tragicamente segnato dalle guerre – il sociologo francese Gaston Bouthoul ha coniato il termine polemologia, per indicare lo studio, dal punto di vista militare, della guerra e dei fenomeni sociali e politici ad essa legati.

L’etimologista senese Pianigiani spiega che è prevalso il termine di origine tedesca in quanto descriveva con più efficacia la mischia, la “zuffa alla mescolata”, come dice Francesco Guicciardini quando parla della battaglia di Fornovo del 1495, ossia il combattimento disordinato proprio dei Germani, contrapposto alla guerra ordinata, legione contro legione, squadrone contro squadrone, propria dei Romani. E infatti la parola duello deriva da bellum. Non so se sia andata effettivamente così, anche perché la guerra è sempre terribile, anche quando viene combattuta in maniera ordinata, secondo le regole. Ammesso e non concesso che queste regole poi esistano davvero.

Quando io ero bambino, i vecchi della mia famiglia – e in generale quelli che conoscevo – usavano ancora l’espressione “l’ultima guerra” per riferirsi alla seconda Guerra mondiale. Ovviamente questo aggettivo aveva prima di tutto un valore strettamente cronologico: quella era l’ultima delle guerre che loro e le loro famiglie avevano conosciuto. Per chi era giovane durante la seconda Guerra mondiale, il ricordo della Grande guerra era ancora qualcosa di vivo, anche se ovviamente non avevano preso parte a quel conflitto; e in mezzo c’erano state altre guerre: in Africa e in Spagna. Immagino però che quell’aggettivo avesse una sorta di inconscio valore apotropaico, fosse in sostanza un auspicio, un augurio, una speranza: volevano che quella fosse davvero l’ultima guerra che erano stati costretti a vedere, a vivere. Non è andata così naturalmente: dopo l’ultima guerra ce ne sono state molte altre, una terribile anche nel cuore dell’Europa, a pochi chilometri dai nostri confini. E un’altra, mentre io scrivo e voi leggete, è appena scoppiata ai confini del nostro continente, in Ucraina, la patria di Gogol’ e di Bulgakov.

Per la nostra sensibilità la guerra è ingiusta, sempre, anche perché abbiamo avuto la fortuna di nascere e di crescere in paesi che da decenni non conoscono un conflitto. E noi personalmente non abbiamo conosciuto la guerra, un’esperienza che invece ha toccato, drammaticamente e profondamente, i nostri genitori, i nostri nonni prima di loro e tutti i nostri avi. Noi siamo la prima generazione senza guerra.

Eppure anche noi siamo stati educati nel mito di una guerra giusta, che effettivamente è stata tale. La seconda Guerra mondiale è stata combattuta contro i fascismi e noi abbiamo imparato a credere nella bontà di quel conflitto, sia vedendo i film americani sia ascoltando le storie dei partigiani. Io non ho alcun dubbio che quella guerra sia stata giusta, non so se avrei avuto allora il coraggio di combatterla, ma quella era una guerra che bisognava fare. L’ultima guerra di cui si può dire questo.

La Costituzione che ripudia la guerra

La nostra Repubblica nasce da quella guerra, la nostra Costituzione è nata da quella guerra. Eppure in quella stessa Costituzione si dice che l’Italia “ripudia” la guerra. Questo verbo non è stato scelto a caso dai Padri – e dalle Madri – Costituenti: nella nostra lingua è più forte di rifiutare o condannare. C’è una sorta di contraddizione etimologica nell’art. 11, perché nel verbo ripudiare c’è la radice del termine latino pes, pedis, intendendo quindi che la cosa ripudiata è allontanata, respinta con i piedi, con un calcio. Si deve usare una parola che ha una radice di violenza, anche fisica, per indicare il nostro rifiuto totale della violenza della guerra. Non è facile spiegare come ci sia arrivati, perché sia stato scelto il verbo ripudiare, come siamo arrivati in sostanza all’idea che la guerra non può essere mai giusta. Non bastano a giustificare questo mutamento gli orrori del conflitto, il numero delle vittime, anche civili, la tragedia della Shoah, che pure è un elemento che ha inciso in maniera profonda nelle nostre coscienze.

Anche durante la prima Guerra mondiale le vittime civili raggiunsero un numero incalcolabile, le “nuove” armi provocarono morti e distruzioni fino ad allora impensabili – la Grande guerra è stato un conflitto completamente diverso da quelli dei secoli passati – eppure pochi anni dopo la prima c’è stata la seconda Guerra mondiale, perché l’orrore non è stato sufficiente e, a parte i sogni di alcuni utopisti, la pace non è riuscita a diventare un valore. C’è una battuta illuminante scritta da Karl Kraus ne Gli ultimi giorni dell’umanità. Quando uno dei suoi personaggi, l’Ottimista, comincia a dire “I popoli impareranno dalla guerra…”, il Criticone lo interrompe: “…a non dimenticare di farla di nuovo”.

Alla fine della seconda Guerra mondiale le cose sono cambiate. Io credo fondamentalmente per una ragione. Perché quella guerra, giusta – santa, se mai una ce n’è stata una da meritarsi un tale aggettivo – è stata conclusa con qualcosa di profondamente ingiusto, le bombe su Hiroshima e Nagasaki. Quei due ordigni hanno dimostrato, una volte per tutte, che il sostantivo “guerra” e l’aggettivo “giusta” non possono più essere legati.

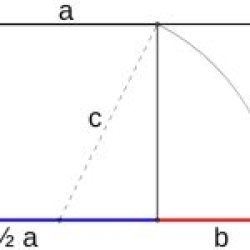

Tra l’altro questo richiama alla storia etimologica di questo aggettivo, in cui si riconosce la radice indoeuropea yu, che significa appunto legare; è la stessa ad esempio che si ritrova nella parola giogo. Perché lo jus, la giustizia, è ciò che unisce gli uomini. E la guerra è ciò che li divide.

La seconda Guerra mondiale è stata l’ultima guerra in cui è stato facile decidere da che parte stare, visto che dall’altra parte c’erano i regimi nazista e fascista, visto che dall’altra parte c’era il male assoluto di Auschwitz; in quel caso è stato tutto sommato facile tracciare la linea tra il bene e il male. Io oggi non so da che parte stare, anche perché non voglio stare né da una parte né dall’altra: l’unica parte da cui possiamo stare è quella delle donne e degli uomini che stanno subendo questa guerra.

- Luca Billi è noto sul web anche con il nome di Protagoras Abderites. Trovate un intero vocabolario delle sue storie, qui. Ha da poco pubblicato il romanzo Una mucca alla finestra (Villaggio Maori Edizioni)

Nella foto, un particolare di un’opera di Roy Lichtenstein