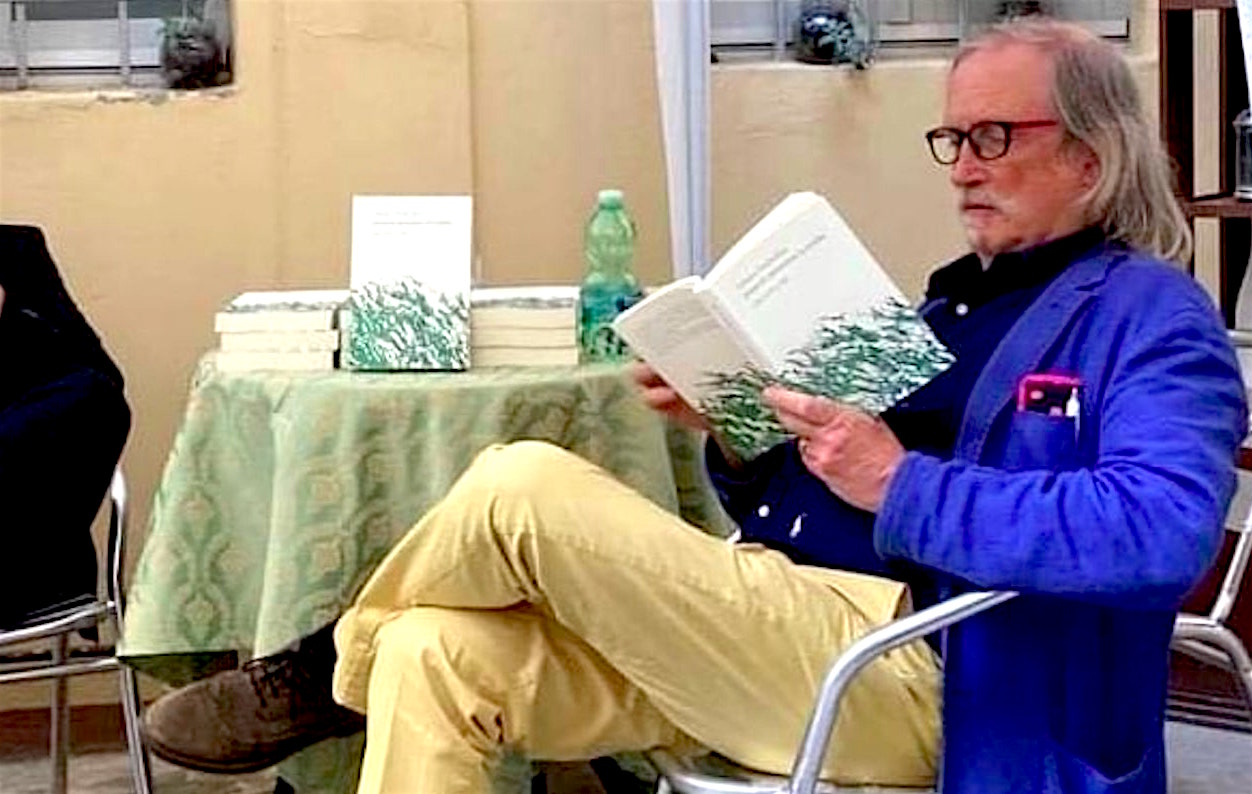

Pesca al cantautore in Emilia (Oligo) è un libro “di formazione, o di deformazione”, con ampia colonna sonora in vinile, che traccia “il ritratto ironico e dolente d’una generazione di sconvolti perduti fra le nebbie della provincia e l’incipiente globalizzazione”. Così lo descrive Roberto Barbolini (Formigine, 1951), scrittore, giornalista e critico, capace di spaziare in ogni genere, e in specie dal comico al visionario, al fantastico, nel lungo viaggio fin qui compiuto tra La strada fantasma (1991) e Il maiale e lo sciamano (2020). Ora Barbolini risponde alle nostre domande mentre peschiamo idealmente a un passo dal delta del Grande Fiume.

Come nasce questo libro? E da quale desiderio o esigenza?

Direi che il libro è nato per stratificazioni, come la torta Setteveli. Al posto del pan di Spagna e della pasta di nocciole ci sono una gara di veglia che si tenne davvero nella mia città d’origine, Modena, verso la metà degli anni Sessanta, e l’avventura capitata a un mio vecchio amico, che pescò sul serio un cantautore e il suo motoscafo nelle Valli di Comacchio. Da qui il titolo Pesca al cantautore in Emilia, che richiama parodicamente Pesca alla trota in America di Richard Brautigan, un piccolo mito della generazione beatnik. Attorno a queste due storie principali si radunano storie più brevi, a volte brevissime, in un arco temporale che dall’epoca dei Beatles e dei Rolling Stones arriva a oggi.

Quanto c’è di vero in queste storie? La domanda è consunta ma in questo caso anche gli accadimenti più strani sembrano successi davvero e quindi la curiosità si ripresenta.

Be’, anche gli aneddoti “reali”, come quelli del cantautore o della gara di veglia, si perdono subito in una girandola di rimandi dove persino a me, con il senno di poi, diventa difficile discernere ciò che è vero da ciò che è inventato. Ma spesso l’invenzione finisce per essere più vera del vero, mentre la cosiddetta realtà, riprodotta sulla pagina, suona improbabile o falsa.

“Il titolo richiama parodicamente Pesca alla trota in America di Richard Brautigan, un piccolo mito della generazione beatnik…“

L’importanza della musica nella vita, nella crescita, nell’identità: che cosa fa la musica ai tuoi personaggi, alla “generazione di sconvolti”?

Nel complesso la musica gli fa piuttosto male. Assieme alle parabole esistenziali e spesso esiziali di personaggi famosi mi sono impuntato a raccontare anche storie vere di perdenti come Carlo Little, il batterista che snobbò gli Stones, mescolandole a quelle fittizie, imperniate su certi sballati di provincia che vivono in una sorta di torpore, per i quali ho usato la metafora chandleriana del Grande Sonno. Il protagonista di Gara di veglia sogna di reagire all’inerzia della sua famiglia inseguendo il mito generazionale per eccellenza: diventare una rockstar. Oggi i comprimari di quella stagione sono invecchiati, arrendendosi alla banalità del quotidiano e alle consolazioni del feticismo: il plettro di Jimi Hendrix o le mutandine scagliate fra il pubblico da Madonna durante un concerto sono per i fan una specie di surrogato del sacro nell’epoca della sua impossibilità. Ma basta così, non intendo fare un discorso di portata sociale. A me interessa scrivere delle storie che abbiano un certo ritmo, jam session narrative suonate a orecchio. Insomma: sono il contrario dello scrittore che prepara una scaletta. Costruisco pezzo per pezzo, come un mosaico, senza sapere bene che immagine apparirà. Però mi accorgo che alla fine, ricomposto il puzzle tessera per tessera, magari salta fuori un disegno compiuto. Questa, almeno, è la scommessa.

“Spesso l’invenzione finisce per essere più vera del vero, mentre la cosiddetta realtà, riprodotta sulla pagina, suona improbabile o falsa“

Quanto è protagonista l’Emilia in questi racconti?

Parecchio. Dell’Emilia non è facile liberarsi proprio in senso fisico, perché è una regione che si mette di traverso, nel senso che è disposta orizzontalmente, da ovest a est lungo l’asse fluviale del Po e da est a ovest lungo l’asse della via Emilia. C’è un’affinità tra il grande fiume e l’antica strada romana che gli scorre quasi parallela: geografia fisica e geografia storico-politica disegnate da quei due lunghi nastri che serpeggiano nella pianura, dando corpo a una realtà ricca, sfaccettata e umorosa, che dalle nebbie di Piacenza arriva all’Adriatico. È il mondo del “liscio” e delle balere, ma anche la culla del beat e del rock italiano, dai Nomadi e dall’Equipe 84 a Vasco Rossi, Zucchero e Ligabue. Il rock è grosso, pesante, terragno. Non è roba per anoressici dello spirito. Lo dice bene Tom Robbins, confrontandolo con musiche più “smilze” come il jazz e il blues: «il rock era grosso come una salsiccia ed è rimasto incastrato nell’orecchio medio verso terra». Roba pesante da digerire, ma anche molto energetica e saporita, come il cibo emiliano. È la giusta colonna sonora per il mio libro.

Quanto conta la nostalgia?

Sarebbe facile liquidarla come sentimento regressivo, identificandola con il rimpianto per qualcosa di perduto, ma le cose sono un po’ più complesse. Riprendendo un’osservazione di Milan Kundera, mi viene da definire la nostalgia come una specie di “sofferenza dell’ignoranza”, qualcosa che è legato all’amnesia più che al ricordo. Mai come oggi il pozzo del passato si può avvelenare facilmente: le odierne fabbriche della nostalgia hanno buon gioco a farci rimpiangere indifferentemente i tramonti d’una volta o la ghigliottina, la Terra di Mezzo del Signore degli Anelli o i cimeli perduti delle rockstar, soprattutto se precocemente defunte. E ciò avviene perché il nostro anelito è soggetto all’ignoranza della propria meta. Quello spasimo per il ritorno che è insito nella parola “nostalgia” finisce così per trasformarsi nell’oscura volontà di tornare dove non siamo mai stati. È lì che voglio andare con la scrittura: in un altrove che, anche quando sembra coincidere con il passato, non si identifica affatto con esso. Solo la letteratura ci consente questi cortocircuiti temporali, viaggi nel tempo che la fisica per ora ci nega.

Un retrofuturo remoto…

Esattamente.

“Il rock è grosso, pesante, terragno. Duro da digerire, ma anche molto energetico e saporito, come il cibo emiliano. È la giusta colonna sonora per il mio libro”

Nel tuo libro è citata tanta musica. Non solo rock ma anche Bach o Händel… Mentre leggevo ho ascoltato molte canzoni direttamente dal vinile e sono andata a ritrovare un capitolo di Oliver Sacks in Musicofilia, in cui dice appunto che immaginare la musica a livello di corteccia uditiva può avere la stessa intensità dell’ascolto vero e proprio. Quindi anche solo immaginare ci fa l’effetto di ascoltare.

Se Sacks avesse ragione sarebbe una gran bella consolazione, visto che sto invecchiando e si sa che con l’età l’udito tende a calare. A pensarci bene, Beethoven è un buon esempio in proposito…

Hai riascoltato scrivendo?

Giuseppe Pontiggia, un autore che ho sempre ammirato, si guardava bene dall’ascoltare musica quando scriveva. Sono d’accordo con lui, perché la musica è dionisiaca, anche un po’ allucinogena… Ti esalta, ti sembra di volare sulla pagina, immagini di scrivere cose meravigliose, e invece rischi di combinare cazzate. E poi la musica esige rispetto. Proprio perché la “sento” molto, non riesco a tenerla di sottofondo. Si tratti di Bach o dei Rolling Stones, devo dedicarle tutta la mia attenzione.

“Mai come oggi il pozzo del passato si può avvelenare facilmente: le odierne fabbriche della nostalgia hanno buon gioco a farci rimpiangere indifferentemente i tramonti d’una volta o la ghigliottina”

Nella tua quotidianità che presenza è la musica?

Un’invidia costante. È un’arte universale, un linguaggio che a differenza di quello letterario non ha bisogno di traduzioni. Quando penso a un modello ideale di quello che mi piacerebbe fare con la narrativa mi viene in mente il ritornello di Twinkle twinkle little star, poche note d’una canzoncina per bambini, ma con le variazioni di Mozart. Del resto, l’intreccio tra musica colta e musica popolare è continuamente tematizzato nel libro, c’è persino un incontro fantomatico tra Händel e Jimi Hendrix, ossia tra un fantasma e uno che era destinato presto a diventarlo. Rock e musica “colta” non li considero piaceri antitetici, ma complementari. Purtroppo non ho avuto una formazione musicale classica, così le mie passioni, da Rossini a Domenico Scarlatti, passando per i modenesi Bononcini e Orazio Vecchi, rimangono quelle d’un dilettante, per fortuna anche nel senso del diletto. Quanto al rock e al beat, sono nel Dna della mia generazione. Come tutti o quasi, credo, anch’io da ragazzo mi sono sfogato a strimpellare la chitarra in uno di quelli che allora si chiamavano “complessi”. Era quasi un destino obbligato che la Swingin’ Modena degli anni Sessanta, coi suoi protagonisti, si fissasse profondamente nel mio immaginario. Fino a diventare il fondale privilegiato di Pesca al cantautore in Emilia.

Ora una domanda a proposito della costruzione dell’indice e della sequenza di racconti. Come li hai ordinati? Nell’introduzione a Ballo di Famiglia di Leavitt si legge “[…] Eppure era ai dischi (…) che guardavo per trovare il modo di disporre in un insieme coerente nove brani narrativi apparentemente non correlati tra loro”. Hai fatto lo stesso anche tu?

Mi fa piacere che Pesca al cantautore in Emilia ti abbia fatto venire in mente la sequenza “analogica” con cui venivano montati i brani musicali nei vecchi ellepì a 33 giri e – più tardi – nei CD. C’è quel tanto di casuale, quella coerenza improvvisata e trovata quasi per scommessa, quando si è già in sala di registrazione e il tecnico del suono dà segni d’impazienza, che è il contrario dei rigidi algoritmi che oggi governano le playlist, ma anche certi facili stereotipi editoriali.

Elementi centrali di questo libro e della tua scrittura sono l’ironia, il senso dell’umorismo, la parodia.

Ma sì, in fondo sono uno scrittore da ridere…

“Odio il patetico in tutte le sue forme, forse perché temo di essere una persona abbastanza incline al pathos“

Parlando sul serio. Come lavori su tali aspetti?

Un po’ è un vizio di famiglia, un po’ una tabe etnica venendo dalla patria del Tassoni, l’autore della Secchia rapita: l’ironia, il comico, il prendere in giro e prendersi in giro sono nel nostro Dna, qualcosa che si respira assieme alla nebbia… Odio il patetico in tutte le sue forme, forse perché temo di essere una persona abbastanza incline al pathos. E allora ecco il bisogno di raffreddarlo con l’ironia, sennò si trasforma in Kitsch. In definitiva per me l’umorismo non è solo un necessario freno stilistico, ma uno stile di vita, se questa espressione abusata ha ancora un senso. Una forma di pudore, che può assumere anche aspetti spudorati.