Mi accorgo che non saprei scrivere più di due righe su Alberto Bevilacqua (1934-2013), autore una volta situato tra i bestselleristi di buona famiglia, quelli capaci di apparire, dagli anni Sessanta in poi, istituzionali e progressisti a un tempo (parlo della forma), impegnati e popolari dall’altro (il contenuto). Senza dimenticare che Bevilacqua scrisse sempre poesie e che di alcuni romanzi fece, da regista, dei successi al cinema.

Eppure, persino nel lungo e per certi versi malinconico finale di stagione, quando depresso e forse disappetente, da rapace di vita quale appariva, o semplicemente preda dei fantasmi, in primis quello della madre, immerse i suoi scritti in un brodo esoterico, Alberto Bevilacqua vendette lo stesso come un re. Un re triste, un re minore, di cassetta, ma un re.

Complici i ricordi della sua irascibile intrattabilità con gli impiegati editoriali (editor e uffici stampa) che dovevano vegliare su di lui, e di una leggendaria improntitudine che pareva a volte renderlo inerme davanti al mondo, si trattasse di prenotare un treno o di finire forse per attrazione muliebre nell’inchiesta sul Mostro di Firenze, il personaggio Alberto Bevilacqua col suo mondano regno (la Parma dei Cinquanta, la Roma dei Sessanta…), più che prodezze letterarie mi evoca ora una sfilza di aneddoti capitati a lui e ad antichi seppure quasi contemporanei scrittori italiani. Comunque, dicevo, Bevilacqua era un re, triste e minore, ma un re e probabilmente, per quel che vale, un poeta.

Un aiuto a discorrerne arriva da un recente saggio di Alessandro Moscè, il biografico e appassionato Alberto Bevilacqua. Materna parola (Il Rio, 2020). Moscé, quando non divaga, sa mettere chiare le cose dopo un due punti: “Bevilacqua spiegò che il segreto alter ego del narratore è proprio il poeta, una sorta di compagno-accompagnatore che dà la sensazione di intervenire quando il narratore ne ha bisogno e quando il poeta chiama…” (e Croce la pensi come gli pare).

Vero. Questo il pregio, questo (forse) il disastro che rende il parmense anacronistico. È dal poeta Bevilacqua, molto snobbato e con dolore dell’interessato, che posso partire, anzi dal suo rapporto vitale con il narratore Bevilacqua, il quale ha il poeta in appoggio costante: lo scorgo anche dietro la prepotente e questa sì non dimenticata camminata della popolana Califfa (al cinema era Romy Schneider) che viene dall’Oltretorrente e attraversa con regale falcata la Parma del Boom pronta a mandare all’aria il castello di carte dell’industriale Doberdò (Ugo Tognazzi). Romanzo del 1966, film del 1970.

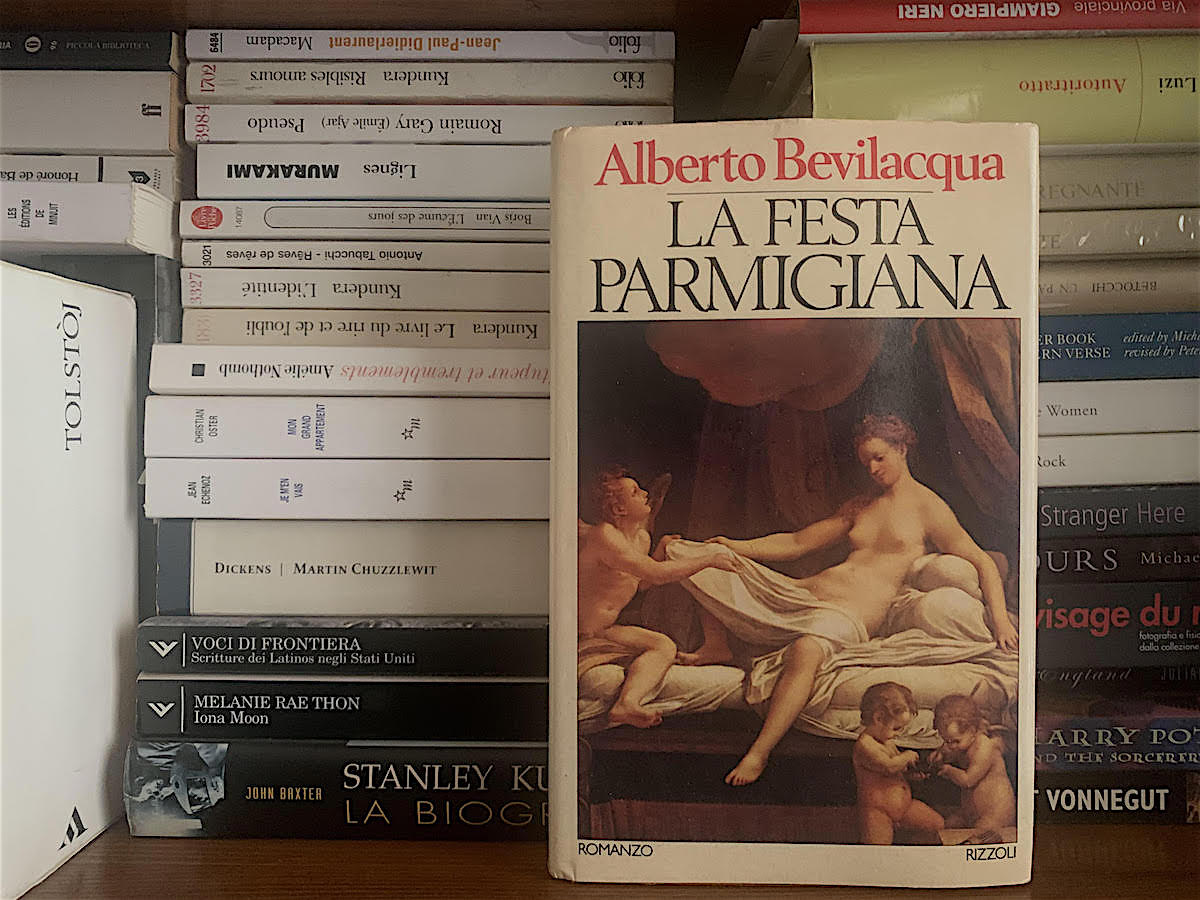

Ha deciso il caso – cioè una bancarella – che cominci a rileggere Bevilacqua da La festa parmigiana (Rizzoli) e non dal poker dei successi dei Sessanta: è un testo ibrido, oggi diremmo “molto post moderno”, scritto in una prima singolare che fa coincidere il protagonista con l’autore. L’anno è il 1980, pago la prima edizione del libro tre euro, e dentro c’è anche una dedica di Bevilacqua a uno sconosciuto e la sua bella firma rotonda.

Ne La festa parmigiana Bevilacqua (mi aiuta ancora Moscè) si pone proprio da poeta, il poeta inteso come “straniero”: fuggito a precipizio dalla Capitale, ritorna nella città natale in incognito, e muovendosi da flâneur accende le sue pagine vagabonde di fiamma che brucia tra presente e passato, tra realtà e mito… Lui, il poeta, sa già, per intelligenza dell’anima, che Parma lo libererà dalle sue schiavitù, contenendo per lui tutte “le meraviglie del possibile”.

Trovo il Bevilacqua migliore nelle venti pagine della seconda sezione di questo romanzo/saggio/memoir: qui descrive l’uccisione del maiale da parte dei norcini come un avanzo di corrida borbonica e raccoglie, per consonanza, tornando a metà dell’Ottocento, il grido di Luisa Maria Teresa di Borbone, contro un “popolo infame”, quando un uomo vestito da norcino pugnala a morte Carlo III. Un lampo dopo, e Bevilacqua è già a cena con degli amici galanti – galànt, e non galä, precisa, intendendo il senso nobile che la tradizione parmense affida al termine. La precedente mattanza sfuma nella sensualità del cibo e dell’orgia, complice una femmina indomita, Marta Fiori (la femmina indomita è un evidente cliché del parmense), che però non ha tempo per lui – vive in un altro tempo, l’oggi, e può solo mandargli in hotel e lo farà più avanti dei suoi enigmatici alias. Ma via per intanto, di nuovo per suggestione muliebre, e stavolta con un sovrapprezzo di nostalgia e di frustrazione, per le strade d’antan: a ricordare le donne di una volta, un coacervo di zie forti e un po’ mattocchie – cui si aggiunge per la prima “guzzata” una ieratica prostituta di fiume – che formano il nido privo di maschi in cui il poeta cresce e si forgia, soprattutto nel legame esclusivo con la madre Lisetta.

La madre malata, nota lo scrittore, guarda dalla finestra e vede semplicemente il nulla, ma alla prima Pasqua di pace sul Po predice meglio che Albina Savi, la strolga in carica, il futuro del figlio: vivrà di fantasia, da guitto, erede dei cantori spagnoli. Lisetta di cognome, non a caso, fa Cantadori…

Romanzo atipico, racconto e indagine di un luogo, reportage dell’anima e galleria di ritratti di parmensi illustri o eccentrici, nella Festa dovrei trovare, procedendo e cercando di dare retta stavolta ad Alberto Bertoni “l’intreccio di tragedia e di commedia, di dramma psicologico e di carnale ‘simpatia’, di malinconia e Grand Guignol che è peculiarità originale e dominante del Bevilacqua romanziere” (dal dizionario Treccani).

Ecco, sì, c’è tutto, in positivo e pure in negativo. La Festa è un grande e ambizioso testo composito, dove spesso si inciampa nell’egotismo con spaccio di Kitsch – letteratura semplificata seppure con grande uso di scrittura. Non sempre è l’essere poeta che aiuta il Bevilacqua narratore: il ben noto gusto per il popolare, lontano e soprattutto attorno al grande fiume, può produrre suggestione e il senso di un’arcana e primitiva vitalità scampata all’Italia del Boom, ma anche solenni cadute nel pittoresco, nel ridicolo bric-à-brac di una baracconata felliniana…

Ma leggete voi, se volete, io di mio ho detto troppo. Aggiungo un aneddoto e l’impressione che però c’è qualcosa a illuminare sempre la Festa: la luce di una nuda e persino toccante sincerità umana che a Bevilacqua, poeta malinconico e piccolo re del bestseller, come il coraggio non sembra mai mancare.

***

Colette Rosselli, nota ai più (una volta) come Donna Letizia, racconta in un garbato libro di memorie (Ma non troppo, 1986, Longanesi) di quando in una mondana estate cortinese accompagna il marito Indro Montanelli a presentare un romanzo di Alberto Bevilacqua che il giornalista non ha letto. Per questo, Rosselli deve riassumerglielo strada facendo. Solo a un passo dal luogo dell’incontro la signora si accorge di aver raccontato a Montanelli, per sbaglio, un romanzo di Chiara. Amen. Montanelli tiene banco lo stesso. Viene da chiedersi se, quando il giornalista scrive sul Corriere nel 1966 una lode sperticata alla prosa di Bevilacqua (posto che non sia Chiara), abbia letto almeno qualche riga del poveretto o abbia applaudito per interposta consorte. Questo aneddoto, oltre alla cialtroneria della stampa nostrana, svela un generale vizio di lettura o, meglio, di non lettura. Bevilacqua, Chiara, Soldati… scrivevano essenzialmente per un pubblico femminile, gli uomini (gli uomini di un tempo?) si occupavano di politica e di affari, per esempio, di cose comunque assai più serie di un romanzo sentimentale o della letteratura tout court.