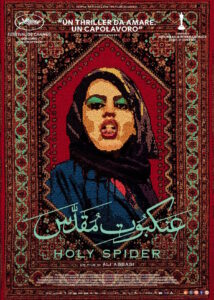

Ali Abbasi (Teheran 1981), iraniano naturalizzato danese, ha da poco diretto per Netflix i due episodi finali della prima stagione del serial distopico Last of Us, tratto dal noto videogame. Ma con Holy Spider, presentato a Cannes 2022 (Zar Amir Ebrahimi ha vinto la Palma d’oro per la miglior attrice), presenta un titolo più personale: solo sulla carta, a scorrerne la trama, Holy Spider sembra un prodotto di genere, l’ennesimo “film di serial killer”.

È vero che queste figure di feroci e atipici criminali, di mattoidi sociopatici, servono da sempre agli scrittori più o meno popolari e ai registi più o meno intelligenti (o direttamente agli showrunner) per evidenziare i mali di società alienate e alienanti, divenute consumiste anche in fatto di corpi, anzi di pezzi di cadavere. Ma questa volta non siamo a Ovest, ci troviamo a Est.

Conta infatti, oltre alla sintassi, la variante geografica nel film di Abbasi, che si ispira a fatti realmente accaduti nell’Iran del 2001 – una serie di omicidi di prostitute nella città santa di Mashhad, che ospita il Santuario dell’Imām Reżā, la più grande moschea del mondo.

L’assassino, detto il Ragno, che strangola donne durante l’atto sessuale e poi le scarica con sprezzo per strada avvolte in un chador, ha una forte motivazione religiosa – o, più o meno in buona fede, ci si nasconde dietro. L’operaio quarantenne Saeed Hanaei, autoproclamatosi giustiziere di sedici ragazze, crede di ripulire il Paese dai peccatori (dalle peccatrici), e giunge a ottenere, oltre all’ignavo disinteresse della polizia, l’empatia dei giudici e il sostegno della folla che assedierà il tribunale dove è sotto processo.

Per Abbasi, fin da subito il Ragno è qualcosa di più di un pazzo che uccide le donne. E delle donne in Iran, per interposto assassino, Abbasi vuole trattare, restituendo loro un’immagine diversa da quella offerta dal cinema di regime del suo Paese – “la rappresentazione della realtà in Iran è malata per il modo in cui i corpi delle donne vengono portati sullo schermo: sono stati disumanizzati, trasformati in figure non reali con i volti sepolti nella stoffa”. La co-protagonista del film è quindi un personaggio simbolico per quanto umano, vivo: Raihimi, giornalista di Teheran, che non si copre mai (tutti) i capelli e si smalta di rosso le unghie dei piedi, va a Mashhad per scrivere del Ragno, spinta anche da un incidente professionale – il licenziamento da un giornale della capitale per aver rifiutato la prepotente avance di un caporedattore.

Rahimi cerca la verità facendo la ronda di notte e incontrando disperate e sofferenti prostitute, schiave della droga e della povertà – sono le sequenze migliori del film: queste donne non rimangono vittime anonime, hanno faccia e anima, approcci diversi al lavoro che le ha rese miserabili, indegne di vivere. Rahimi stessa, sebbene a un livello diverso, si contrappone con coraggio e decisione tanto a un poliziotto che la tratta come fosse roba sua quanto al serial killer, descritto come un conformista e frustrato “uomo della porta accanto”. Interpretato con feroce candore da Mehdi Bajestani, uccide quando la famiglia è lontana, occupata in preghiera, e si autoproclama agente di una fatwa che fornisce struttura al suo delirio, giustificazione morale ad azioni aberranti.

Il film dal canto suo evita di “scadere” in thriller pur mantenendo, soprattutto nella prima parte, meno didascalica, la suspense e lo sporco di una storia nera, andando per strade infime, inchiodate alla miseria da una fotografia materica e da suggestivi fuori fuoco – vedi la corsa in moto del killer col cadavere della vittima sul sellino di dietro – che alludono alle luci forse irraggiungibili di una città e di una civiltà lontana. Sì, insomma, tornano dalla finestra i Bogart movies e lo Zodiac che Ali Abbasi voleva mettere alla porta…