La formula perfetta non è soltanto una storia di Hollywood, il racconto della nascita e della fortuna di una forma di espressione, di un medium potente e di un’incredibile industria sorta dalle parti di Los Angeles, là dove la luce è diversa da ogni altrove e (non per caso?) ogni cosa si appoggia sulla più pericolosa delle faglie.

Il libro di David Thomson – classe 1941, londinese di nascita, ma di stanza, per passione cinefila, a San Francisco – è un esteso e amabile saggio, storico-filosofico, colto e insieme disinvolto, sulla comunicazione umana propiziata dall’incontro sentimentale tra i giganteschi volti sullo schermo e un popolo di individui (ossimoro!) ovvero la folla di sognatori o – non siamo ipocriti – di voyeur acquattati nel buio di una sala aspettando di consumare il più illusorio degli amori.

The Whole Equation – così nell’originale, uscito in Usa nel 2004 – è l’apoteosi di un’arte per tutti (ossimoro?) nel cui farsi si dibattono uomini e personaggi leggendari, europei prima e losangeleni poi. Inventori geniali ma inconsapevoli imbeccano geni da strapazzo – i fratelli Lumière e Thomas Alva Edison vengono superati, nelle loro antitetiche strategie di riproduzione del reale a uso dei perditempo, dalla visione lunare di un certo Méliès. Tycoon fragili e affascinanti della Hollywood dei primordi fanno da nobili antenati a volonterose ragazze australiane lanciate tra le stelle – il Monroe Stahr produttore fallito di Francis Scott Fitzgerald, che è il “fato padrino” dell’opera di Thomson anche in quanto ricalco di Irving Thalberg, potrebbe complimentarsi con la sorprendente perché irriconoscibile Nicole Kidman/Virginia Woolf di The Hours. Avidi registi presto miliardari vanno a braccetto con poetici vagabondi cui per ricatto emozionale non si può negare il riscatto – e qui parliamo di Charlie Chaplin e di Charlot, quasi per prodigio due funzioni agli antipodi si sono unite nella stessa persona… E così via, protagonisti e comprimari diversissimi, bruciati da un’identica febbre, conducono per mano lo spettatore dai malsani Nickelodeon per classi basse, dove si proiettano uno via l’altro rulli a caso, alle grandi sale delle opening night, dal cinema muto a quello sonoro, ancora più magico e seducente, dal primo al secondo dopoguerra quando l’America è costretta a inventarsi il noir.

Sullo sfondo o in primo piano, insieme alla creazione di un nuovo tipo di spettatore e a quello di una indistinta massa di spettatori, giace la domanda se il cinema – cioè i film che sono il parto misto, per semplificare, di un artista e di un danaroso produttore – sia un eccitante o un tranquillante, se lo schermo sia una finestra sulla vita o un modo per allontanarsi da essa. Domanda che varia, di capitolo in capitolo, nel progresso del mezzo e nel mutare degli scenari storici, tra le sirene egualitarie di socialismo e comunismo che percorrono gli studios insieme ad afflati di meno politico buonismo, e il crollo del 1929, tra gli spettri totalitari di mezzo alle due guerre e i sogni di eguaglianza e libertà messi poi a processo dal Codice Hayes e dal maccartismo. Non c’è personaggio più amato/detestato a Hollywood – interessante la posizione del cauto Thalberg che ne diffida molto – della folla.

Conquista, nel ragionare di Thomson, il paragone temporale, insistito, tra lo stato del cinema e quello delle altre arti. Per esempio, tra La nascita di una nazione di D.W. Griffith che, come una vecchia melodia, condensa in sé la rozza forza del passato, e la coeva Nona di Gustav Mahler che procede invece per schegge di immagini, già presaga del gelo e della violenza del Novecento. Il cinema sembra sempre soccombere, incapace di sofisticata articolazione del linguaggio e complessità espressiva, forse perché respira l’aria di Las Vegas, nasce cioè in forma di blockbuster, come investimento economico su una scommessa, scommessa vinta se veicola suspense, sorpresa. Forse non c’è bisogno, dice Thomson, di un profondo significato per “feticizzare un’immagine”. Forse basta che, mentre un attore pronuncia una battuta, lo faccia sempre come se intendesse dire “Ho bisogno di te”…

Thomson è abbastanza acuto e scaltro per accorgersi che anche Greed di Stroheim è melodramma – a proposito, è di certo meglio la versione da due ore – e per raccontare la storia intera del cinema americano (la storia del nostro immaginario?) come un ping pong mai disumano tra struttura e sovrastruttura; anzi, come qualcosa di perennemente in bilico nel gioco tra supposti creatori e finanziatori certi, tra espressione artistica e un business basato sullo sfruttamento commerciale delle nostre emozioni…

Probabilmente la sorpresa del saggio è che il thalbergismo – il liberale e sensibile Thalberg aveva un approccio rispettoso ma fermo verso i presunti geni del ciak, tutto il contrario del piratesco e sanguigno Louis B. Mayer – il thalbergismo, dicevamo, impedisce a Thomson di applaudire a scena aperta Stroheim, angelo e demone oltre che querulo millantatore e sprecone dei soldi altrui. Il critico è molto prudente quando intende parlare di film come arte e, soprattutto, come Arte appartenente a un singolo (il regista) e non a un’intera squadra di persone che lavora rifacendosi a quella che diverrà “sua maestà la sceneggiatura”, un libro mastro più che un testo letterario cui affidarsi per decidere l’ordine delle scene, allestire i set, noleggiare le sale posa, spedire le limousine a prendere i divi – anche Chaplin, che faceva tutto da solo, in fondo in fondo aveva bisogno almeno del direttore della fotografia. In ogni storia rievocata, per ogni film o casa di produzione, come un compìto ragioniere, Thomson cerca di fare i conti in tasca a tutti – cerca perché le finanze di Hollywood sono un ginepraio di furbizie – e si scopre che il denaro è sempre il personaggio in più, il convitato di pietra, o quello graditissimo, di ogni pellicola, vicenda, leggenda.

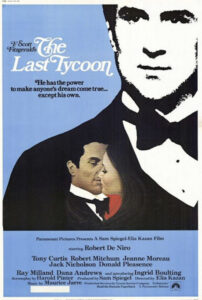

La “formula perfetta” del titolo prende l’abbrivio dal set di Chinatown e rincorre il racconto di tante vite hollywoodiane felici e infelici, libere e prigioniere dei soldi e degli ego – prevalgono nettamente gli infelici, semplicemente perché la felicità non appassiona – e appartiene di diritto a Monroe Stahr, il tycoon di Scott Fitzgerald, e alla sua paradigmatica scena: la donna che vuota una borsetta e, dopo averli gettati nel caminetto, dice una bugia su un paio guanti – altro non è questo che l’amo che ci tira in una storia – e sembra di vedere il sorriso sornione di Robert De Niro che era Stahr ne Gli ultimi fuochi di quel vigliacco traditore (vedi alla voce maccartismo) di Elia Kazan.