“In Giordania noi amiamo moltissimo i dossi” lo dice, Ibrahim, in pizzo al braccio del pullman scassato, tra vapori di nafta che provocano rigurgiti dimenticati e tendine di crine celeste che oppongono una fragile resistenza alle vampate di un sole che si dipingerebbe feroce se non fosse per quel vento, spesso e arido, che scuote le rocce e piega i pini spelacchiati di Aleppo, lo dice col piglio sornione del figlio del deserto, e quindi per sempre legato a questa terra qui, di inquiete esistenze e feroci legami tribali, microfono alla mano, diviso tra una ammirazione patriottica che perdonerebbe anche qualsiasi contraddizione a una nazione vittima dei suoi slanci umanitari e l’orgogliosa rivendicazione delle sue origini (regno e democrazia al contempo, araba con vocazione internazionalista…): stato cuscinetto con ambizioni diplomatiche e fratellanza beduina. “Li abbiamo anche in casa. Prima del bagno c’è sempre un dosso”.

Affabulatore bisognoso di conferme, con una sua secolare fierezza che occulterebbe volentieri sotto il caftano, invece che esporla a un’ostile indifferenza appiccicata al sudore dei radi capelli, costretto nell’uniforme western civilization della camicia a mezze maniche e dei calzoni spiegazzati. Gli occhi liquidi dei beduini che sognano oasi, da sempre.

Arrivati ieri sera, lasciamo il buio della notte di Amman, con i suoi bar analcolici e le solite nomadi russe in cerca di riscatto piuttosto che di redenzione, le croste a olio senza cornice sulle pareti della camera all’undicesimo piano del Mövenpick con affaccio da motel americano su piscine troppo azzurre nel candore affumicato di una città che sale accumulando tessere di un domino che moltiplica i sette colli in ventitré sghembi agglomerati che vengono su, a gobbe, dondolando precari sulla brulla terra sottostante, in perenne attesa di sistemazione urbanistica e ogni tanto un colpo secco di scimitarra a dividere i quartieri, buttare giù le case basse a parallelepipedo, tutte con la loro insostituibile cisterna appesa su tetti piatti in attesa di gocce avare di pioggia, costruire una strada che renda vivibile ciò che per indolenza araba si agglomerebbe come suq, procedendo per orizzontale accumulo come fanno i camerieri ai ristoranti, una ciotola a fianco all’altra, trovando insospettabili pertugi sulla tavola apparecchiata nello fare spazio: e sono già cinque i milioni di abitanti.

Le bande dei ragazzini coatti con le cineree sfumature alte e gli occhiali rovesciati al sole come inconsapevoli anime sacrificali in perenne ritardo pure su pasoliniane omologazioni a Madaba vengono a spiare le frotte di turisti che avanzano rabdomanti tra calpestati mosaici, promesse di terre sante soffuse nella nebbia dorata, benedizioni à côté di acque morte dove fare il morto galleggiando senza fatica, come fosse un esercizio propedeutico. Il sogno allucinante, nemmeno allucinato, di ogni turista, vedere conoscere annusare, applicando al mondo lo schema abitudinario della propria irrinunciabile quotidianità: cosa ci fa allora quel vento sferzante in cima al Monte Nebu che l’ente del turismo volentieri cancellerrebbe ci fosse una funzione dedicata come negli smart di ultima generazione per il timore che turbi la bolla protettiva del turista rintanato nelle luxury Bubble del deserto, che come le bolle di Sloterdijk ci proteggono dal’esser-ci nel mondo, vista aperta e gli altri sensi tutti protetti? E Ibrahim stesso si affretta a dire che c’è solo oggi rendendolo a sua insaputa ancora più straordinario, perché cosa mi importa del panorama che vedono o non vedono tutti a seconda delle condizioni meteo quando solo quel vento mi rivela eccezionale a me stesso e quasi mi commuovo? Scuote sogni di pellegrinaggi all you can eat, con le gambe al fresco sotto il tavolo, invece della terra promessa indica la via del ritorno a casa, se sempre si parte per tornare. Si tengono a distanza, i ragazzi, e sghignazzano su miraggi transustanziati anche solo con l’ausilio di una rotula nuda, di un’articolazione ai loro occhi più erotica e sinuosa (difficile) di quella di un dromedario, poi soddisfatto e forse deluso quel desiderio peccaminoso di Occidente se ne vanno dandosi pacche sulle spalle o tenendosi per mano: sarà per il cortocircuito per il quale loro bevono Pepsi e noi facciamo la fila per una spremuta di melograno? “Dove sono le donne?” si domanda qualcuno.

Intanto i dossi sulla sminchiata strada del Re mettono a dura prova con gli stomaci la resistenza di chi era partito per una illusoria vacanza: i viaggi sono sempre sangue e sudore, e la livella di Totò è lì a ricordarti che anche la formula più exclusive deve venire a patti con la fatica dell’andare e il golfino di rinforzo o la giacchetta a vento hype possono non bastare se non sei partito pronto a mettere in crisi le tue previsioni sulla realtà esotica: fa un freddo becco nel deserto sui cassoni dei pick up improvvisati con customizzazione Safari Style grazie a provvisori sofà, e le autostrade spazzate dalla sabbia nel sole di un tramonto paglierino si possono rivelare più insidiose delle piste quando scopri chi è il vero nomade telecomandato e chi il beduino stanziale.

Inseguo la nightography come da programma di viaggio ma mi è chiaro da subito che si procede anche ora per miraggi… trovo la lightography, la colorography, la disconigthography… la direzione per quanto certa soffre lo sparigliare di una miracolosa serendipity: vieni per fotografare al buio e scopri i colori della roccia e la luce abbagliante che rende gli occhi fessure… perché opporre resistenza? Meglio lasciarsi ferire nei cunicoli scuri dei castelli crociati dai destini incrociati per caso degli occasionali compagni di viaggio, studiarne le strategie, indovinarne i propositi, lurkare i profili, mettere a fuoco debolezze, cercare punti in comune. Seminare Ibrahim e la sua voglia pastorile, irrefrenabile al punto da rincorrere pure sperduti elementi di altri gruppi, di estranee famiglie, anche a costo di sembrare scortese: cos’è un viaggio? non accumulo di nozioni, con rare illuminazioni geopolitiche nella trama standard della narrazione storico-culturale, rincorsa di meravigliose perdite piuttosto, che ci riconsegnano all’inquietudine della scelta, anche solo dell’ora di partenza per scoprire Petra o del sentiero da abbandonare per non finire a fare il viaggio di tutti, o della traccia precaria del pezzo da scrivere. (La mendace promessa beduina alla tenda ristoro di una improbabile “Shadow Breeze” nel caldo asfissiante vale quella milanese degli Happy Hour a 5 euro in un bicchiere di plastica e ghiaccio).

Trovare, noi tre – io, Roberto, giornalista tech, e Luca, pr manager di Samsung Italia – diventati sodali nell’abbandono del gruppo, perché unici nell’aver detto semplicemente “andiamo” di fronte al baratro dell’ignoto, e poi smarriti pure col gps, ma sempre irresponsabilmente felici, dall’altra parte ignorata dell’area monumentale, una sconosciuta coppia franco-algerina sulla stessa pista ma su una Volvo grigia disposta a interpretare il ruolo dell’angelo custode, a soccorrere le nostre anime di pionieri cialtroni con un sogno comune e inaspettato di avventura che ci rende simili, anime rattoppate come sneakers archeologiche firmate Balenciaga, ultimo modello quelle anche se all’apparenza vissute, vecchi noi ma inaspettatamente nuovi pure a noi stessi. Tre uomini in barca nel deserto, in balia dello stesso miraggio, ognuno a modo suo sunto inatteso della sua esperienza nella condivisione di un sapere ora messo in comune, fosse anche solo la visione di quattro stagioni di Pechino-Express per dimostrare come si ferma una macchina al volo. Ma nemmeno sputare l’anima sui gradini di Petra ti concederà di andare poi in surplace sulle dune del Wadi Rum quando realizzi che la sabbia sarà anche soffice ma è fatica ammazzata da scalare in salita. E da lassù scoprire con raccapriccio che chi si spara contorcendosi sugli strapiombi le pose sexy con fondo panoramico poi non fa nemmeno il gesto di piegarsi a raccogliere una bottiglietta di plastica abbandonata a monito dei tanti discorsi inutili, quando l’unica cosa da fare non è tanto salvare il pianeta quanto mettersela in tasca anche se non sei stato tu a gettarla e salvare te stesso.

Basta uscire fuori programma a Petra Town, bypassando lo sguardo cartonato di un Indiana Jones che non è nemmeno l’originale Harrison Ford e perciò potrebbe essere chiunque compreso me e tutti quelli che si mettono in posa per una foto accanto a lui, assaggiare un camel kabab, bere una birra al Cave, appicciare una Camel light a una fascinosa ragazza sperduta chissà perché, forse innamorata dell’osceno camel milk di cui cianciano i beduini arroccati nelle tende con vista a strapiombo, con occhi francesi e animo nomade, boho chic con Havaianas, calzoni ocra, spolverino e ball cap alla cintura, e chissà quale altra storia da raccontare, con un volantino che promette il Miirage Festival con due “i” come fosse il Coachella del deserto e una line up da paura perché totalmente sconosciuta alla faccia dei troppi festival che da noi comprendono ormai ogni parcella dello scibile umano, dalla scienza alla filosofia e ritorno, per riconsiderare – assieme – d’emblé il programma che l’ultima notte ci porterà proprio nel Wadi Rum: lei più emozionata di noi, di me che le rubo una foto in notturna come posso, come voglio, perché sia questa, quella prima della posa, prima dell’algoritmo che le tolga il rumore della sabbia magica dai capelli, sul punto di rotolare inciampando sui gradini mentre fa la telefonata per svoltarci il viaggio, magari la vita, dopo una giornata di probabili perplessi rifiuti vista la predominanza di un turismo stagionale di stagionati pensionati, più numerosi degli scalini che portano al Monastero, per niente baby, nemmeno nella curiosità che sempre si vorrebbe infantile.

Ma davvero qualcuno può credere che il bimbo seduto in faccia al Best View dell’ultima tenda ristoro, oltrepassato anche il Monastero, mentre il nonno agghittato da Jack Sparrow eccita i fanatici del SEO innalzando al vento la bandiera giordana, veda ogni giorno lo stesso panorama mentre incurante dei turisti alle sue spalle sorseggia la sua lattina di Fanta?

Poi, la mattina seguente, l’alba al Tesoro sarà la delusione di ogni partenza intelligente, lo scorno di chi si crede più smart nella società della furbizia, un velo che cade come l’ombra che scende sulla facciata del tempio tra il moltiplicarsi dei selfie, venditori della qualunque tranne che dell’unica cosa che cerchi, perché quella già se l’è presa Burckhardt, e i primi cammelli svogliati da fare tenerezza. Chi crede nel progresso dà la mano a chi professa, da beduino, la rinuncia alla modernità: un miraggio bifronte che resta tale ed è solo una perpetua illusione, profumo d’incenso per zombie ottusi della futura generazione omega. Meglio i capitelli a forma di elefante nel paese presunto dei cammelli. Con Baudrillard, solo il simulacro è vero, il metaverso più del presunto reale. Evviva le contaminazioni, le idee in circolo virtuoso! Mentre parte la cantilena arbasiniana dei film girati nella zona, lui che oggi avrebbe fatto coi suoi elenchi bulimici incetta di click, non mi sottraggo paraculo al catalogo che faranno tutti: Indiana Jones and the Last Crusade (1989); The Martian (2015); Rogue One: A Star Wars Story (2016); Star Wars: The Rise of Skywalker (2019) e Dune: Part One (2021).

Prima di El Khasneh però c’è il cammino per arrivare, la narrazione che svelerà ognuno agli altri e a se stesso, quella spaccatura tra le rocce che altro non è che la feritoia dell’obiettivo della fotocamera dello smartphone che si apre a tempo per far passare la luce quando con gesto sacerdotale lo estraiamo da maghi, e per tutti quelli che arrivano qui, a Petra, e l’attraversano (ma è passato Fontana e ci ha dato un taglio? O Burri nelle nicchie affumicate? O i siliconici in cerca di ispirazione per la nuova grafica del campo di ricerca di Google Maps?), il Siq è la rappresentazione geologica di tempo e luce, che imprigiona l’universale millenario stupore, prepara al rito che sempre tutti accomuna e lo rende diverso per ognuno, trascendendo la sua meccanica riproducibilità. Te vist cus’è? Ho visto un re non il povero cammello.

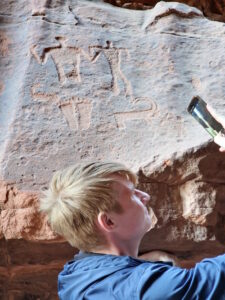

Così come l’esploratore svizzero Johann Ludwig Burckhardt per rivelare al mondo occidentale l’esistenza della capitale dei Nabatei si intrufolò a Petra camuffato da pellegrino, senza un fucile e nemmeno un taccuino, forse un coltello per difendersi se fosse stato scoperto, così la fotocamera di un telefono apparecchiata alla bisogna sarà preferibile non perché a passi da gigante si avvicina alla pulizia tecnica di una reflex o di una mirrorless ma perché offre una soluzione diversa, e in alcuni casi preferibile, alla tradizionale macchina fotografica. In situazioni estreme nelle quali sia consigliabile viaggiare leggeri, certamente, ma anche laddove ci sarà d’ausilio per scattare velocemente, cogliere attimi autentici senza doversi rassegnare alla messa in posa del soggetto che entra davanti all’ingombro della macchina che lo studia in un rapporto artificioso, o rubare mentre gli altri si accontentano della messa in posa del solito vecchietto con chitarrina che si offre in cambio di monete il momento che precede o segue alla ripetizione della recita (o banalmente catturare i selfie degli altri). Oppure per giocare, con grande orrore dei puristi, con il rumore, lo sfumato, i bagliori e la distorsione: generare senso al di là della semplice sequenzialità, intuire nuove cosmogonie che illuminino connessioni altrimenti invisibili.

La tecnica può risultare inutile se obbedisce soltanto a se stessa. E a volte superflua, perché un gps che s’interrompe ti riconsegna a osservare il movimento del sole, ed è meglio lasciarsi sorprendere dal freddo inatteso del deserto o dalla scomodità solo apparente di un sofà incastrato nel cassone di un pick up, ma anche scoprire che l’impermeabile vintage può essere un’altrettanto valida soluzione se proprio non ce la fai ad abbandonarti alla magia che ti ricompenserà dopo averti temprato l’animo con una gradita coperta di pile, più tardi ancora, mentre nella notte trapuntata di chi va a caccia di stelle rinuncio a inseguire la nightography con chi cerca Perseidi fuori stagione e acchiappa invece una meteora, accanto ad un falò.

Per entrare di soppiatto nel mondo, basta la fessura del Siq; sotto la camicia di lino uno smartphone per entrare in relazione con esso e magari con Burckhardt trovare un inatteso tesoro. O scoprire che al di là del mondo maschile che, in un harem ribaltato, propone topini in dishdasha immacolata che invitando gli uomini a ballare alimentano inconsapevoli i sogni erotici delle turiste (ma bastano l’Uomo Ragno e Renato Zero, dai nostri smart a una cassa bluetooth, per far cadere loro le maschere e ballare tutti assieme scatenati attorno a un falò: sarà l’effetto di un espresso al cardamomo nel deserto?), ad Amman, davanti all’anfiteatro, le ragazze giordane rispondono con un sorriso mentre m’illudo di scattarle di nascosto.

Dicono che chi va nel deserto trovi ciò che cerca o le risposte alle sue domande. Ma le architetture nabatee, pura rappresentazione estetica senza obblighi ingegneristici… le colonne non sorreggono nulla, le porte si aprono su niente… nascondono solo delle nicchie, il celebrato punto d’incontro tra aziende e influencer: il tesoro è di facciata e allora la risposta se non è dentro è già sui nostri visi, è la maschera a parlare di noi. Uno del gruppo però ha davvero fotografato uno pseudo Gesù Cristo dal sapore mediorientale a dorso di mulo mentre cercava il campo per telefonare a casa e lo racconta entusiasta. Qualcuno più fortunato avrà incontrato Pupo in concerto o Bugo a Pechino–Express. A una pausa “idraulica” non programmata – come la chiama sogghignando Ibrahim in quello che deve essere un suo consolidato tormentone da torpedone – dopo aver incrociato su un’autostrada con meno gobbe l’unico cammello indisciplinato che fingendosi dromedario la taglia noncurante del traffico che potrebbe scambiarlo per un dosso sulla pista del turismo (che poi in Giordania è essenzialmente quello da e per Petra), fermi a un bazar dove aspettano i turisti all’uscita dei bagni con la boccia di disinfettante, sono trascinato, tra la paccottiglia made in China e le sciarpette coi dromedari più care che nelle boutique delle Cinque Vie, al cospetto dell’uomo che siede regale alla cassa. Sarà un jinn, uno spirito del deserto, o il solito genio della lampada? Mi prende la mano destra e ci tiene proprio a dirmi cosa ci legge scritto.

- Tutte le foto sono di Gabriele Nava e sono state scattate con il Samsung S22