Tommaso De Lorenzis e Mauro Favale, con L’aspra stagione (Einaudi 2012 e adesso La Nave di Teseo), firmano un’inchiesta giornalistica che ha i vezzi del romanzo per meglio raccontare la realtà e per avvincere il lettore distratto o occasionale. Fiumi di interviste e scelti materiali ready made, d’epoca, servono un montaggio veloce di brevi paragrafi riuniti in capitoli, con continui rewind e flash forward. Ne esce un saggio ibrido, un “oggetto narrativo non-identificato”, come quelli sdoganati dal collettivo Wu Ming.

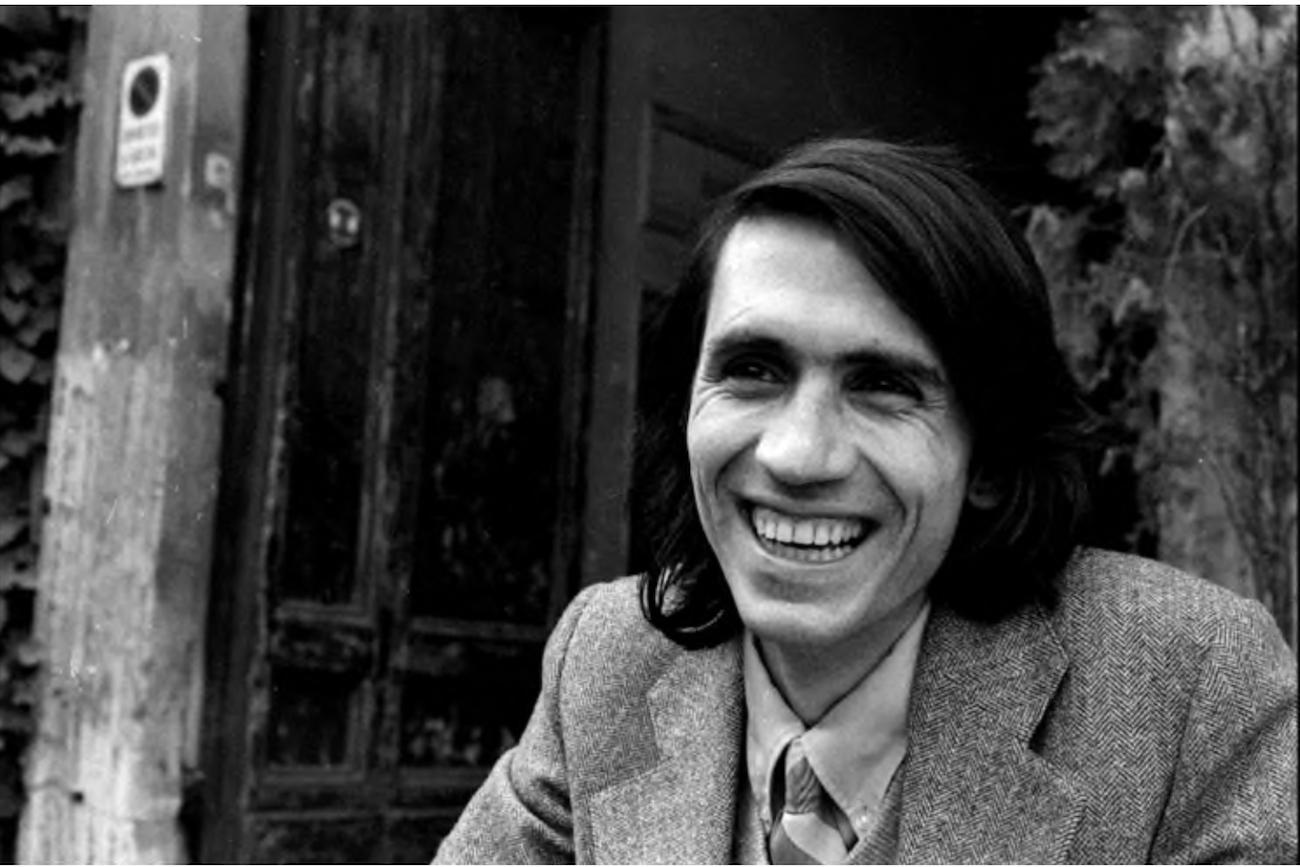

Comunque. Si legge (quasi) sempre con partecipazione L’aspra stagione, anche se l’avventura di Carlo Rivolta, cui è dedicato, il ragazzo Carlo, “rotorista” e giornalista della prima ora de la Repubblica di Eugenio Scalfari, prende una strada già più volte battuta e finisce nel peggiore dei modi, in una Roma appestata dal riflusso e immolata al consumo di eroina. La strada del libro porta all’affaire Moro con la sua carica deflagrante sulle sorti politiche del Paese e in particolare su quelle della sinistra italiana. Carlo Rivolta giornalista è quello che ci crede, a un’Italia diversa, e che poi forse non ci crede più, ma continua a scrivere, anche quando nel taschino accanto alla biro gli spunta una siringa.

De Lorenzis e Favale hanno lavorato con ogni evidenza per “sopravvivere a una sconfitta”, come notano nella prefazione alla nuova edizione, che volente o nolente si confronta, rimbalzando in avanti di dieci anni rispetto alla prima uscita, anche con la grande débâcle di stampa e media.

Comunque. Coprotagonisti de L’aspra stagione sono Br e Autonomia romana di via dei Volsci, PdUP e indiani metropolitani, e sullo sfondo i comunisti del PCI tanto vilipesi, quasi fossero un’anonima e spugnosa massa grigia, dal grande sollevamento studentesco e creativo del ’77 – i comunisti e il loro feticcio, il sindacalista Lama (Lama che non l’ama più nessuno), sbeffeggiato per ben due volte dai nuovi indiani. Quelli del PCI fanno la parte degli omini seri, per non dire istituzionali – sono più odiati dei democristiani dall’estrema sinistra – nell’Italia incandescente dei gruppetti, di chi sparlava e di chi sparava, tra neri strateghi della tensione, depistatori di stato e alacri telefonisti a gettone i quali avvisano qui e là, correndo su una sciccosa Norton, che loro stanno davvero per uccidere il Presidente.

Al termine di L’aspra stagione, credi anche di aver in mano una sorta di racconto morale, tipo Il Santo e i Paraculi, dove trovi carrettate di dichiarazioni di ex sodali del povero Rivolta i quali, da algidi sovversivi che erano, militano ormai da secoli nella grande orchestra del potere borghese – eh sì, sembra uno scherzo, ma Paolo Mieli era di PotOp, e metà Lotta Continua… Invece Scalfari – l’altro padre di questa storia, oltre al cosiddetto statista Aldo Moro – come appreso nella biografia Grand Hotel Scalfari (Marsilio), si strugge ascoltando musica a palla (musica classica!) quando deve decidere per la fermezza, e compie una scelta tra l’altro oculata visto che non era una buona idea perdere copie di la Repubblica schierandosi con gli sparuti alfieri della trattativa.

Che cosa poteva fare in quel caos e poi dopo Carlo Rivolta, se non andare alla rovina mentre cerca di descrivere e di mettere insieme tutte le contraddizioni della Sinistra extraparlamentare e insieme di narrare dall’interno una generazione massacrata dalle droghe pesanti? Se non sapete chi era Rivolta, leggete De Lorenzis e Favale, vale la pena conoscerlo. E, se non c’eravate, occorre conoscere quegli anni terribili. Fatte salve le scipite spiritosaggini post dadaiste degli indiani metropolitani, non c’è un sorriso o un attimo di tregua nelle oltre 300 pagine de L’aspra stagione, in bilico tra impegno e tragedia, scoop politici e personali storie tese, sbagli evitabili – il rogo di Primavalle attribuito a una resa dei conti tra fascisti – e illusori momenti di unità nazionale – Pertini che davanti al pozzo di Vermicino chiede il silenzio per sentire la voce di Alfredino Rampi…

L’unica cosa di cui non si discute è che il giornalista Carlo Rivolta, morto il 16 febbraio 1982 a 32 anni, dopo cinque giorni di coma, in seguito a una caduta di quattro metri dal primo piano di un palazzo in via Prestinari, era – se non un eroe di tempi andati – un ragazzo a cui erano finiti i sogni. Nel libro, ed è un valore storico aggiunto, si possono leggere alcuni dei suoi articoli. Sono pezzi che servono non soltanto a dare peso a L’aspra stagione, ma anche a capire che per essere buoni giornalisti – e l’aggettivo “buono” dovrebbe essere pleonastico – non è necessario avere le stigmate o arrivare da Marte.

Al cinema, Rivolta nel docu di Marco Turco

Di Carlo Rivolta parla anche, e questa volta su grande schermo, La generazione perduta, un docu di Marco Turco, scritto tra l’altro con Wu Ming 2: se siete fortunati, potete vederlo in qualche cineteca o sala d’essai (aspettando lo streaming).

Il film di Turco vive di una tensione non sempre ben risolta narrativamente tra uno sguardo d’insieme alla generazione del ’77, segnatamente allo scontro quasi frontale con l’eroina, e l’esperienza di un “simbolo puro”, nel senso proprio di “un uomo puro”. Emerge così dalle sequenze di repertorio, in cui la politica ha un peso ridotto ma essenziale, il ticchettio – che non è retorico come l’immagine che di volta in volta lo inscena inchiodandolo in un cliché – di una Olivetti Lettera 22.

Vive e scrive Carlo Rivolta, e viceversa, e La generazione perduta diventa il docu del suo lavoro, del suo sbattersi con e senza virgolette, in ogni senso, per raccontare il mondo, lo sbattersi che sembra non doversi fermare neanche a fronte della dipendenza da eroina, come risulta dai ricordi di chi lo amava – la compagna Emanuela Forti, l’amico Luca Del Re – e nella terribile esposizione delle frasi di un diario. Qui, l’eroina è descritta come “la resurrezione artificiale” di un uomo già morto (politicamente?), di uno zombie; e il giornalista, che ha sempre visto il mercato nero della droga come manovrato e omicidale, a un certo punto non sa più come “fermare la valanga”, non riesce più a “essere regolare” ma nemmeno a stare fuori.

Un ricordo

Capitai nella redazione di Repubblica di Milano da ragazzo, era il settembre del 1979 (credo), e per un anno firmai da collaboratore esterno dei pezzulli di cronaca lunghi una cartella, come tanti altri ragazzi cui veniva data un’insperata chance per scrivere. Ero così spaventato di fare anche solo un passo nello sconosciuto mondo degli adulti (per dirla semplificando) che oggi mi sembra di aver vissuto tutto quell’anno su un altro pianeta, dietro il vetro smerigliato dell’angoscia.

Il caporedattore che comandava una vasta squadra di aspiranti giornalisti andava noto per il suo mestiere e per il carattere da burbero benefico. Era un vecchio cronista (vecchio per me: aveva su per giù cinquant’anni) che, per dirla in soldoni, pagava a dei dilettanti la miseria di 7 mila lire ad articolo per raccontare cosa accadeva in città. La corta misura del pezzo permetteva che fosse firmato – me ne accorgo soltanto adesso, a distanza di decenni, e questo era il trucco ingegnoso del gioco di prestigio – anche da un idiota o da un analfabeta (se sufficientemente allenato), e la visibilità regalata era piuttosto che altro la possibilità, per chi era svelto, di avere contatti altrimenti impossibili con una casta allora intangibile.

Io avevo paura di guardare negli occhi persino l’impiegato di Repubblica che consegnava il ridicolo assegno, figuriamoci se osavo indagare su chi fosse Carlo Rivolta, che oltretutto stava a Roma, cioè in un galattico altrove. Però, rammento la sua già nascente leggenda e che la sua parabola, in qualche modo magnifica e sinistra, mi colpì perché mescolava romanticamente i due campi in cui – seppure a una distanza siderale – mi trovavo anch’io a muovermi: scrivere e oppormi al mondo borghese, di cui peraltro facevo parte per famiglia e abitudini – senza contare che, per quanto periferica, la stessa redazione milanese di Repubblica era un luogo di privilegi.

Scrivere e “lottare” richiedevano un coraggio e un savoir faire che non ho mai posseduto e che nel 1980 mi presentò improvvisamente il conto, pagato poi negli anni (fatti miei). Ma è anche per questo che dall’astronave del tempo e da un posto di nuovo molto distante dalla spaventevole realtà (il futuro) mi trovo un’altra volta affascinato dalla figura di Rivolta: era il ragazzo bello e intrepido, che se non faceva il giornalista sarebbe diventato un rocker, il ragazzo che leggevo e di cui sentivo raccontare, al quale poteva riuscire qualsiasi impresa – scrivere la verità e fare la rivoluzione – ed era poi riuscito invece in quella cosa in verità difficilissima e sempre molto attraente di mandare tutto quanto in culo. Come non volergli bene.

La foto di apertura è tratta dal documentario di Marco Turco, prodotto da MIR Cinematografica e Luce Cinecittà in collaborazione con Rai Cinema e con Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico