Alberto Ongaro avrebbe compiuto 98 anni il 22 agosto. Lo ricordo con queste righe, che ho messo a fatica al passato, anche perché come tutti i grandi scrittori Ongaro non se ne è mai andato

Prima di tutto, Alberto Ongaro era un uomo di mondo, ma silenzioso e schivo, che agli appuntamenti al molo d’attracco del Lido di Venezia, dove viveva stabilmente, si materializzava come per sortilegio.

Poi, era un uomo cortese ma indeciso riguardo la scelta dei ristoranti, per disinteresse culinario e perché sapeva che comunque non erano quelli di una volta.

Non c’era più, per esempio, il buon friggitore Ciccio che festeggiò con lui e una gran tavolata la vittoria al SuperCampiello per l’avventurosa La Partita (Longanesi, 1986), il romanzo che inizia con Francesco Sacredo, stregato da una donna malvagia, in fuga a cavallo sulla laguna di ghiaccio.

Quando ci sedevamo in una trattoria deserta, La Battigia, sempre vuota di clienti ma onesta di menu, e gestita da personaggi pittoreschi – un oste depresso, una cuoca materna, un vecchio nostromo addetto a infimi traffici – ecco: Ongaro non accettava di averlo inventato lui quel posto, come aveva creato la ben più impegnativa Taverna del Doge Loredan (Mondadori, 1980) – inventato per stare in pace a far quattro chiacchiere, tra conoscenti che forse diventeranno amici.

Alberto Ongaro mugugnava, quando gli si diceva che la Battigia era roba sua, e abbassava corrucciato gli “occhi da bandito” – così gli dicevano da giovane ma la definizione restava in qualche modo valida. Non poteva rispondere Ongaro – poiché viveva in un naturale understatement – che lui non era un mago da così poco.

Alla Battigia, comunque, pranzavamo una volta ogni due mesi, e abbiamo seguito per più di dieci anni la storia di uno scrittore, fatta di romanzi nuovi e di riedizioni dei vecchi.

Di modo che, tra la Venezia de Il ponte della solita ora (2006) – che è quello di legno dell’Accademia – e Il respiro della laguna (2016), l’ultimo pubblicato, ricomparvero, oltre a Venezia, gli altri continenti veri e immaginari del narratore-viaggiatore Ongaro.

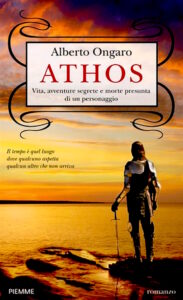

Il Sudamerica dove si recò tanti anni prima a far fumetti insieme al conterraneo Hugo Pratt e che riemerge in un inquietante Interno argentino (1990); la Francia e i suoi miti letterari – così vitali per un autore di vocazione post moderna – che l’accompagna da L’ombra abitata (1987) e Il segreto dei Segonzac (2000) fino a quel gioco di bravura e di prestigio, e di cuore, che è Athos (2013); l’America e il resto del mondo, visti anche attraverso la militanza giornalistica, da inviato all’Europeo, che affiorano qua e là ne Il segreto di Caspar Jacobi (1983) e in Hollywood Boulevard (1997) o, più tardi, nell’avventura quasi conradiana di Un uomo alto vestito di bianco (2011).

Alberto Ongaro, cosmopolita come sanno esserlo i veneziani, da tempo scriveva e viveva al Lido, nel punto più stretto dell’isola, tanto che dalla terrazza di casa, dove ci si riposava lasciata la Battigia olezzante di fritto e noi ospiti aspettando l’ora del treno per Milano, si vedevano (simbolicamente?) da una lato la laguna, dall’altro il mare.

Di Ongaro ammiravamo, tutte le volte quasi stupiti, la pazienza che metteva nel creare i suoi congegni di carta, la serietà intenta con cui affrontava gli snodi di una storia, costruendola spesso come un’inchiesta di cui neppure lui sapeva l’epilogo, l’assoluta indifferenza – più che altro la consapevolezza dell’inessenzialità – per e del lato mondano della sua professione.

Di Ongaro notavamo le cose piccole, minute, certi inciampi quotidiani, ora che era vecchio, il dispetto per aver perso trenta pagine in un computer, vedevamo l’attenzione e la gentilezza, ascoltavamo tra un piatto e l’altro le trame dei romanzi che stava scrivendo – con generosità poteva fingere di “provarle” davanti a noi.

Ma capivamo che il segreto suo, di quel narrare – e la parola “segreto” non a caso compare due o tre volte nei titoli dei suoi libri – sfuggiva sempre: era una cosa discosta da tutti, e forse era proprio una sorta di magia – avrebbe potuto non sapere neanche Alberto Ongaro come e dove si riempivano le sue pagine. Ecco ciò che celava, con tranquilità quasi, senza farlo pesare, senza tirarsela, Ongaro schermava, come si protegge un fiammifero dal vento, il suo animo rischioso da cui nasceva la grande cavalcata dei romanzi.

Attorno a Alberto Ongaro, persona fisica, si verificava sempre uno sciame di coincidenze, che sembravano tutte alludere a piccole smagliature nel tessuto del reale.

Prendendo spunto dalla sua narrativa – zeppa di rimandi e di impreviste consonanze -, noi le chiamavamo “coincidenze ongariane”.

Poteva accadere che si mescolassero per un lapsus o per uno sbaglio le identità delle persone, che i ricordi falsassero i nomi dei luoghi, ma che infine, senza sforzo, gli uomini e i posti evocati indicassero all’improvviso qualcosa che non avevamo avvertito prima.

Più semplicemente poteva capitare che si presentasse, non invitato a un appuntamento, dopo anni che non se ne aveva notizia, un uomo di cui si stava in quel momento chiacchierando.

Era una eco reale di quello che capita nei romanzi, nei più tesi dei quali potrebbe bastare una parola o un’indicazione lasciata cadere a caso per terminare definitivamente la pagina che stiamo girando oppure, al contrario, per prolungarne la lunghezza all’infinito.

Tutti i romanzi di Alberto Ongaro sono un corpo a corpo col mistero di trovarsi in piedi sulla terra, con i nostri quattro soldi di identità e di pensieri, prima di accorgerci che, mentre cerchiamo qualcosa che manca, stiamo muovendoci sul ghiaccio che può sciogliersi, proprio come Sacredo a cavallo ne La Partita.

Romanzi come quest esistenziali – Ongaro non tollerava la parola noir – inchieste che partono da una coincidenza, da un piccolo scarto nella trama dei giorni, e lo dilatano, fino a portarci, nella forza del racconto, da un’altra parte.

Un uomo alza il telefono e capta un frammento di conversazione che, in qualche modo, sente che lo riguarda: ciò cambierà il corso della sua vita. Uno sguardo a una foto, in una mostra, restituisce al visitatore la sagoma di una donna dimenticata, che non doveva trovarsi lì, quel giorno, di spalle, in posa per caso: ma è proprio lei e poi, che fine ha fatto? In un testo tradotto, da una lingua all’altra, compare una variante, un’aggiunta quasi insignificante che si apre sulla pagina, a poco a poco, come una voragine. Ne La strategia del caso (2003), un uomo ne cerca un altro in un continente intero non sapendo altro che il suo nome di battesimo…

Il miglior Ongaro, apparentemente saggio e pacato, come a tavola quando scartava il saor o un folpetto da un antipasto, era l’inquieto personaggio di se stesso.

Alto (più di Hugo), nobile, coraggioso, era un giocatore d’azzardo consapevole e sicuro al momento di puntare tutto e, appena celata, dietro i gesti rituali della partita, ne intravedevi l’indole passionale e sempre innamorata – quante donne inseguite e desiderate nei suoi romanzi, le quali si riducono a una sola. Ongaro aveva un unico timore che rendeva caute o addirittura impediva e stregava le sue mosse: il dubbio di poter essere disonesto con sé e soprattutto con il destino, di partecipare alla grande fiera della cattiveria umana, in qualsiasi modo si presentasse.

Parlo di Ongaro come fosse presente anche se è scomparso da cinque anni, il 23 marzo 2018, perché mi manca e lo ritrovo uguale, come se fosse a pranzo oggi alla Battigia, nelle pagine dei libri, al tavolo dell’azzardo delle sue lunghe e complicate storie, di tutte le coincidenze che sanno sciogliersi, al voltare di una pagina, nel brivido o nel sollievo. Alberto Ongaro, un gran signore veneziano, arrivato da altre epoche, lontano e misterioso lui stesso, Ongaro silenzioso e molto serio, a volte, come quando sorrideva.

Non so risalire a che fotografo appartiene la foto di apertura. Se violasse un copyright, la rimuoverò