Un saggio sulla storia del fosforo. Onestamente, a chi verrebbe in mente di leggerlo? A una manciata di persone dotate di buona volontà e magari con qualche specifico interesse. Così, divisi tra un pizzico di blanda curiosità e un discreto scetticismo, iniziamo la lettura de L’elemento del diavolo, edito da Aboca, scritto dal giornalista americano Dan Egan (per inciso, due volte finalista al premio Pulitzer). E, senza alcun preavviso, finiamo dritti dentro un page-turner, ossia un libro (citando Wikipedia) che «si legge tutto d’un fiato e non si riesce più a posare».

A pagina 33, primo capitolo, ci inchioda la vicenda incredibile di Gerd Simanski, pensionato 68enne tedesco che, ritiratosi con la moglie in una casetta vicino al mar Baltico, un mattino se ne passeggiava tranquillamente dedicandosi al suo hobby: cercare oggetti lungo la spiaggia. Quel giorno trovò una graziosa pietra arancione, grande quanto una monetina, e se la mise in tasca, continuando la caccia ai piccoli tesori della natura.

Nel giro di una decina di minuti, sentì un fitta all’anca e poi vide sprigionarsi dalla gamba sinistra delle fiamme gialle. Una specie di fulmine che gli usciva dai calzoni. Infilò la mano in tasca per capire, e la ritirò immediatamente con i polpastrelli accesi come candele. Quell’incendio personalizzato si stava diffondendo alla gamba riducendola a un pezzo di bacon sfrigolante. Gerd si tuffò nell’acqua gelida, urlando dal dolore, e attese i soccorsi per mezz’ora. Agenti di polizia e paramedici lo avvolsero in una coperta e lo portarono in ospedale, «talmente scossi dalla visione di quella carne abbrustolita che non riuscirono a trovargli una vena per somministrargli la morfina».

Il povero pensionato passò due mesi in ospedale per riprendersi dalle ustioni che avevano ormai ricoperto due terzi del corpo. E mentre raccontava a Egan la sua disavventura, gli mostrava la pelle della gamba ancora dolorante e piena di solchi come il tronco di un albero.

Cosa diavolo si era messo in tasca quel mattino del 13 gennaio 2014? Avrete già indovinato. Pezzetti di fosforo. Per la precisione, pepite di fosforo puro, una delle sostanze più pericolose che si possano trovare in natura: basta che si trovino a una temperatura appena superiore a quella dell’ambiente, come la tasca di un pensionato, per infiammarsi.

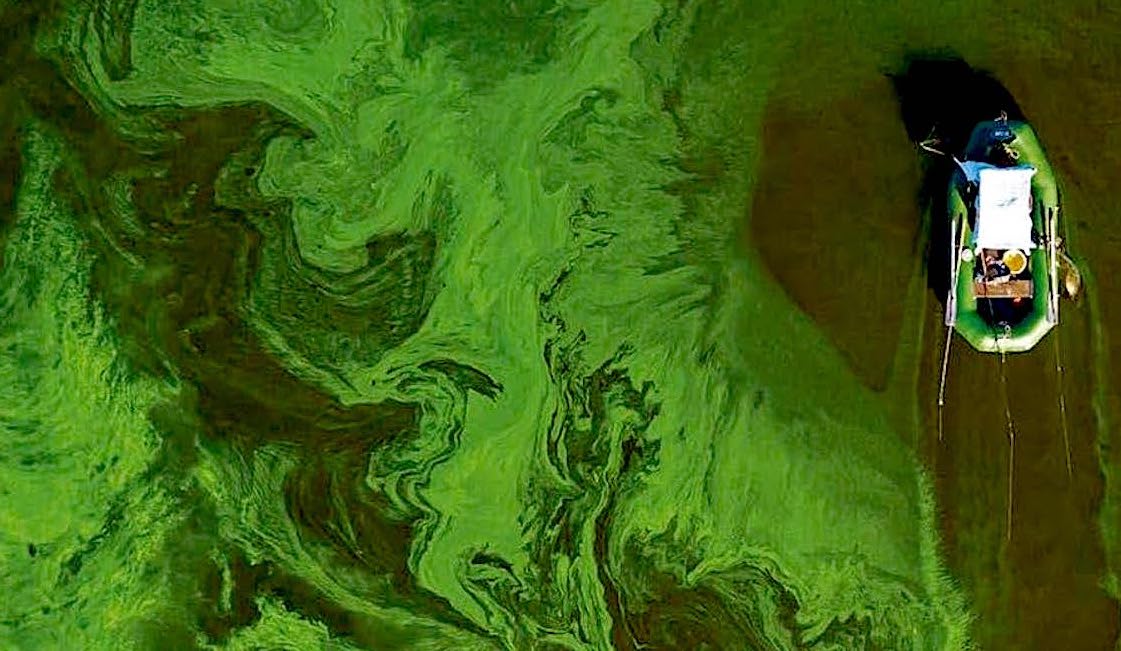

Così, siamo già stati catturati dalle caratteristiche di questo elemento fisico, tanto terribile quanto formidabile. Proseguendo nella lettura, ne scopriamo le proprietà di imbattibile fertilizzante dei campi (è anche grazie al fosforo che, nella Rivoluzione verde, si è potuto nutrire gran parte della popolazione terrestre), così come di ingrediente di micidiali bombe durante la Seconda guerra mondiale. Risorsa preziosa per tutto il pianeta dal punto di vista economico e industriale – e però in via di esaurimento -, arma strategica nello scacchiere geopolitico, e killer della vita e della bellezza dei magnifici Grandi laghi americani (e non solo di quelli), oggi ridotti a immense paludi ricoperte di alghe verdi.

Per impadronirsi dell’«elemento del diavolo», una volta capito che era un acceleratore della fertilità del terreno, le grandi potenze di fine Ottocento, Inghilterra, Stati Uniti, Giappone, iniziarono a setacciare il pianeta a caccia di giacimenti. Li trovarono un po’ ovunque, soprattutto in alcune isole del Pacifico in cui iniziarono a scavare, estrarre, spaccare, esportare, depredando e decimando, con pragmatico cinismo, le popolazioni locali.

Oggi i depositi di fosforo sono sparsi in varie nazioni, e ognuno fornisce, più o meno, decine di milioni di tonnellate. Tutti si danno un gran daffare per sfruttare le proprie riserve, ma in un futuro abbastanza vicino il principale distributore di fosforo, il più grande deposito al mondo, sarà il Marocco. Cosa questo potrebbe significare per i già fragili equilibri internazionali, lasciamo al lettore il piacere di scoprirlo.

Passando dalle macroesistenze delle nazioni alle nostre vite quotidiane, chi ha l’età giusta ricorderà i detersivi Axion della Palmolive, così come il Tide per lavatrici. Creavano una montagna di soffice schiuma bianca, ed erano adorati dalle casalinghe. Una volta i saponi si facevano a mano, oppure venivano venduti dai negozianti in lastre tagliate a richiesta. Poi ci pensarono le industrie. Infine nelle case arrivarono le lavatrici. Così le aziende dovettero progettare un detergente sintetico che andasse d’accordo con i loro ingranaggi, e contenesse una sostanza in più per renderlo potente.

E la sostanza in più, ovviamente, era il fosforo. Tantissimo fosforo, per rendere il bucato pulito e morbido come velluto. Siccome i produttori sapevano che le donne amavano vedere le bolle durante il lavaggio, il detersivo Tide (in inglese, “marea”) di bolle ne faceva un’infinità. E i vestiti americani uscivano dagli oblò soffici e bianchissimi.

Peccato che, nello stesso tempo, dai fiumi del Paese usciva anche un oceano di bolle, che iniziarono a riversarsi nelle strade cittadine in cumuli così alti da provocare incidenti stradali. «Sul fiume Rock, nell’Illinois» racconta Egan «un ammasso di bolle raggiunse l’altezza di un palazzo di cinque piani sopra la riva». Le bolle tornavano a gorgogliare nelle case da cui erano nate infilandosi nelle tubature. L’acqua dei rubinetti ne era così densa che veniva usata per lavare direttamente i piatti. A Elsinore, in Danimarca (quindi bel al di là dell’oceano) si formò un gigantesco iceberg che altro non era che una montagna di schiuma galleggiante.

Alla fine lo scempio diventò talmente macroscopico che, sia pure a malincuore e dopo molte pressioni, i produttori di detersivi e detergenti eliminarono il fosforo dai loro prodotti. Il problema, almeno per quanto riguardava il bucato, fu risolto.

Il fosforo però ancora oggi viene entusiasticamente utilizzato da agricoltori e allevatori, infesta con alghe tossiche verdi-azzurre le acque un tempo limpide dei fiumi e dei Grandi laghi, e ne devasta le tante forme di vita. E a poco valgono le agguerrite iniziative dei vari gruppi ambientalisti. Urge soluzione che al momento ancora non si intravede.

Un capitolo via l’altro (sono 263 pagine, in qualche giorno – purtroppo- termina la lettura), ad appassionare non è soltanto la storia dell’”elemento del diavolo”, ma anche la strepitosa capacità di Egan, e in generale di gran parte dei giornalisti americani, nel costruire inchieste dense di fatti, aneddoti, retroscena, cifre, personaggi, vicende storiche, voci, testimonianze. Il tutto con uno stile imbattibile, ritmico, spesso ironico, sempre avvincente.

Ma come fanno, viene da chiedersi. Fanno come Egan. Con anni di ricerche, di studio, di tenacia, di viaggi interminabili in tutto il Paese, di interviste di ore, faccia a faccia, con decine e decine di persone: con il pensionato ustionato, tanto per cominciare, e via via con scienziati, ambientalisti, allevatori, agricoltori, industriali, pescatori, turisti, gente che vive da sempre vicino ai laghi e ne piange il declino, sindaci di svariate città, direttori di enti e università, funzionari statali (e sicuramente qualcuno mi sfugge).

L’elenco dei ringraziamenti alla fine di un libro, in genere inutilmente prolisso e spesso stucchevole nel suo elogio denso di esibita gratitudine a editori, parenti, colleghi, compagni di vita («senza i quali questo libro non sarebbe mai stato scritto» ecc. ecc.), nei saggi dei giornalisti oltreoceano è illuminante.

A parte gli editori e la famiglia (regola cui non si sfugge) Egan rende merito a tutti coloro che ha intervistato, stanato, di cui ha letto i libri e gli studi, ai quali ha fatto innumerevoli domande e ascoltato altrettante innumerevoli spiegazioni. In sintesi, un breve manuale di come si realizza un saggio catalizzante quanto una crime story.

E soprattutto: «Ho scritto gran parte di questo libro su un minivan nel Lake Park di Milwaukee, sulla sponda occidentale del lago Michigan, e sono grato al Covid-19 per averlo reso possibile». Fuoriclasse.

- Alice Caroli è una giornalista torinese