Da un decennio ormai, Ottessa Moshfegh (Boston 1981) è la scrittrice statunitense più elegante ed acuta, amabilmente contraddittoria – è insieme serissima e ironicamente scostante – cui riesce il prodigio di comunicare a più di una generazione. La sua fiction a un tempo cruda e sofisticata sembra nascere da un molto fisico corpo a corpo che non prevede indulgenza riguardo ai manierismi dei minimalisti o agli sprofondi nella cultura pop.

Dieci anni fa, uscì la sua sorprendente novella di debutto, McGlue – disponibile ora per Feltrinelli nella traduzione di Gioia Guerzoni – che presenta una molto lavorata partitura volta tutta al maschile.

Ambientata in parte a Salem, Massachusetts, nel 1851 – siamo non per caso nella cittadina stregata di Hawthorne e nell’anno in cui fu pubblicato Moby Dick – la novella riporta, quasi in POV, i nebbiosi e lacunosi ricordi di un marinaio ubriaco, la cui testa sembra essere stata bucata da una folgore. McGlue è un uomo volgare e sgradevole, malato e primitivo, forse colpevole di aver ucciso Johnson, il suo unico amico e forse il suo amante…

Cioè: non sono ancora comparse all’orizzonte le ormai famigerate ragazze di Moshfegh, scombiccherate e solo in apparenza aliene, ma in McGlue la scrittrice mostra già tutta la sua forza espressiva votata all’introspezione e alla costruzione di un raffinato puzzle letterario completabile soltanto alla parola Fine.

Sarà ancora più perfetta nei racconti bruschi e spesso struggenti di Nostalgia di un altro mondo o nel delineare il personaggio di Eileen (nel romanzo omonimo che le fece guadagnare il PEN/Hemingway Award) per non dire della protagonista nevrotica e upper class de Il mio anno di riposo e oblio – da cui, massima coolness, trarrà presto un film Yorgos Lanthimos. Ma nell’atmosfera cupa, nella stiva di nave o nella prigione in cui McGlue si strapperebbe il cervello dalla testa pur di ricordare chi è – prima ancora di capire che cosa ha fatto – aleggiano già le ombre di diversi popolari scrittori di suspense come la melodrammatica Daphne Du Maurier o l’impassibile Patricia Highsmith. Al proposito, muovo una critica: certe volte Moshfegh passa dalla modalità Kafka a quella Alfred Hitchcock, travasando con troppa ed evidente abilità l’incomprensibile e scalciante nientità della realtà in una trama.

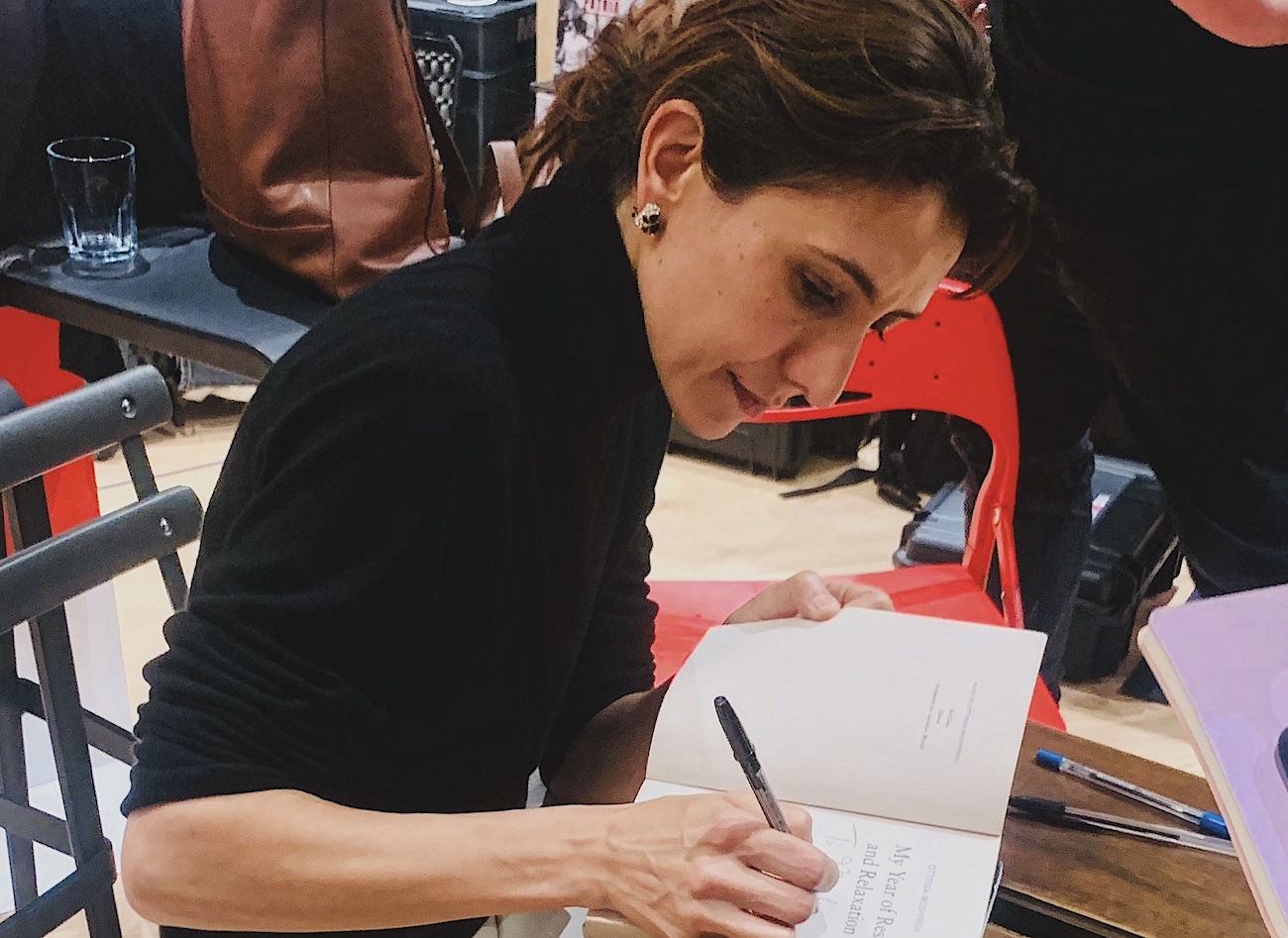

Abbiamo visto live Moshfegh a fine marzo in una libreria milanese. Molto lontana da New York, di cui ha paragonato la stereotipata scena letteraria a un soffocante social network (perché mai allora twittare o stare su TikTok?), ha detto di preferire la libertà di Pasadena nella Los Angeles County, dove meglio può fare i fatti propri con i suoi quattro cani – niente gatti e i fans sanno perché. Moshfegh si è tenuta lontana dai complimenti, dalle interpretazioni dei suoi romanzi, e dalle parentele filiali con American Psycho di Bret Easton Ellis al cui blog ha però partecipato in una divertita e molto ascoltata puntata.

McGlue non lo riapre da cinque anni semplicemente perché non ne ha avvertito il bisogno ma, insieme ai racconti, è stato il punto di partenza del suo progetto di scrittura, tra i corsi frequentati prima alla Brown University e poi a Stanford. Nutrito di humour nero, o condito di sarcasmo, il lavoro di Moshfegh sembra spesso sospeso, quasi oscillante, tra un disgusto che può rivelarsi intollerabile, e la benevolenza verso gli stupidi umani (siamo tutti dei weirdos) che inutilmente tentano di migliorarsi: al proposito, consiglio di leggere Bettering Myself, il primo racconto di Nostalgia di un altro mondo, che è un’angosciosa prova di surf sul filo dell’esistenza e un concentrato di romanzo in dieci pagine (è ideale per un “carotaggio” come dice chi sa).

Precisa e accurata nel rispondere alle domande dell’incontro milanese, Moshfegh ha visibilmente gradito più di tutti il quesito di una ragazza del pubblico che le ha chiesto perché i suoi personaggi usano spesso un certo ombretto.