Non sono mai arrivato davvero a leggere, e a capire, Franz Kafka, pur se, in ritardo rispetto alla giovinezza, ho sostato assorto davanti alla sua tomba a Praga – ignoro se, avvalorando il famigerato aggettivo “kafkiano”, lo scrittore Sandro Veronesi avesse come noto già strofinato sulla pietra l’incipit di un suo romanzo per ottenere benevolenza…

Non ho mai letto e capito Kafka, dicevo, sebbene abbia goduto di circostanze favorevoli. Da bambino, ricordo di aver visto più volte in tv Vittorio Gassman esibirsi da vecchia scimmia in Una relazione accademica – un pezzo di bravura che però confusi con altri assoli più divertenti del Mattatore. Googlando, scopro che Gassman proponeva il brano in DKBC, recital di quattro monologhi del ’67-‘68: un pezzo da Memorie del sottosuolo di Dostoevskij, Kafka appunto, poi L’innominabile di Beckett e la Bomba di Corso.

Più che altro Kafka mi fu schermato dai racconti e dalla figura di Dino Buzzati quando, alle medie, mi fecero leggere La boutique del mistero, introdotta da una colorata illustrazione a opera dello scrittore sulla copertina dell’Oscar. Buzzati era noto come il Kafka italiano, presso critici e ignoranti, per una sua vena fantastica e misteriosamente arcana: e gli insegnanti approfittavano di ciò per consigliarlo ai ragazzini e incoraggiarli alla lettura. Sembrava quasi che, nel proporlo, compissero una sorta di birichineria perché Buzzati non era il solito scrittore grigio, lugubre o imbalsamato… Lessi e rilessi la Boutique (e poi spizzicai tra tutti i Sessanta racconti) senza entusiasmo – ero deluso perché abituato agli sketches da spavento di Poe e bisognoso di ancorarmi a trame solide e alla soluzione di qualsiasi enigma avanzato, essendo un ansioso lettore di gialli (adoravo Agatha Christie ed Ellery Queen).

Buzzati e Kafka: ma è vero? Buzzati stesso un giorno sbottò in un articolo del Corriere così divertente da sembrare un fake (Le case di Kafka): “Da quando ho cominciato a scrivere, Kafka è stato la mia croce. […] alcuni critici denunciavano colpevoli analogie anche quando spedivo un telegramma”. Di sfuggita – non sto a dilungarmi sulla qualità e funzione del fantastico nei due scrittori – noto solo che se Dino non allacciava le scarpe a Franz, Franz non avrebbe mai potuto scrivere, con quel savoir faire da puttaniere seppure in disarmo, Un amore, il romanzo più vero di Buzzati.

Comunque: questo una volta. Quand’ero già grande, invece, persi il treno per l’universo di Kafka poiché gli studiosi di sponda sinistra lo snobbavano. Per i marxisti, Kafka era solo un’esempio del default intellettuale della classe borghese (e della famiglia borghese), che neanche più si reggeva eretta su minuscole e spaventose zampine d’insetto (cfr. La metamorfosi); per altri marxisti, come la superstar ungherese György Lukács, l’omuncolo Kafka poteva al più intrattenere con i suoi giochi di prestigio gli ospiti del Grand Hotel Abisso (ricordate la scuola di Francoforte?). Ossia: era un decadente impiegato del disagio metafisico precipitato senza ali né corna nel mondo di qua.

Günther Anders in Kafka: pro e contro (1951, da noi Quodlibet 2020) riassume un trend nei modi rudi di un processo (appunto!). Kafka è uno scrittore inutile perché non si rivolta mai allo status quo, anzi gli dà forza per quel suo desiderio incomprensibile di omologazione – Kafka dissennatamente vuol far parte di qualcosa che reputa regolato dall’assurdo.

Simili disamine sono un’altra scusa per non aver mai fatto l’upgrade da Buzzati e Kafka, oltre alla paura per la leggendaria noia che, secondo la vulgata, faceva tutt’uno con l’opera del praghese avvolgendola come un anello di Saturno. Così ho leggiucchiato e non ho mai letto davvero Kafka, limitandomi a assaggiare su carta La metamorfosi (terrore cieco!) e su pellicola film come Il processo di Orson Welles (capolavoro!).

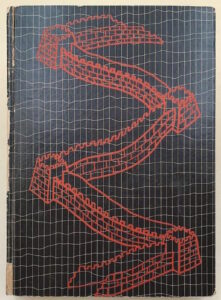

Tutto questo per dire che oggi sono corso in libreria per acquistare Il messaggio dell’imperatore, cioè i racconti di Kafka ri-usciti nella collana economica de gli Adelphi. Essendo “la prima e più celebre raccolta… che sia apparsa in Italia”, avverto il senso piacevole di un nuovo inizio.

Si tratta infatti della storica traduzione di Anita Rho, che uscì nel 1935 per Frassinelli nella collana della Biblioteca europea diretta da Franco Antonicelli: conteneva nella prima parte i testi pubblicati da Kafka in vita, nella seconda quelli ordinati da Max Brod. La raccolta venne riproposta nei decenni seguenti fino ad approdare nel catalogo Adelphi (1981).

Non so che cosa è cambiato in pagina in tutto questo tempo, a parte che l’edizione attuale comprende testi già esclusi per questioni di spazio, come i fondamentali Indagini di un cane e Josefine, due dei più bei racconti di animali.

Nel frattempo, metto in stand by la copia usata ma intonsa di Nella colonia penale e altri racconti tradotti da Franco Fortini per Einaudi, appuntando però il titolo di un saggio del germanista, Gli uomini di Kafka e la critica delle cose (1948), dove faceva giustizia dei pregiudizi marxisti volgendoli in positivo (provate voi a incarnare der Letzte Mann di un universo in decomposizione…). Ora voglio leggere Kafka e al limite non capirlo come se fosse la prima volta.

A proposito. Adelphi non è mai stata kafkiana come in questi anni, per merito del suo scomparso genio, Roberto Calasso, e dei cruciali libri (quasi degli appunti personali) che aveva previsto di pubblicare dopo la sua scomparsa.

Ho appena letto un paragrafo di Bobi (Piccola Biblioteca Adelphi), che mi apre alla vastità degli scritti del praghese. Per Kafka la vita di tutti i giorni, nota Calasso, “rappresentava … una montagna insormontabile”. Le lettere, in proporzione a quanto ha scritto, “prevalgono, come vette himalayane”. Lettere che non finiscono mai. È il modo “troppo facile”, secondo un appunto crudele di Bazlen, per rendersi le cose “più difficili”. Kafka non poteva fare un passo, anche inutile, se non rinnegando il “tracollo del tutto”.

All’ultimo Calasso si deve anche il limpido L’animale della foresta (Piccola Biblioteca Adelphi), dedicato a tre racconti sugli animali: cani, sorci e (forse) una talpa, un uomo talpa. Proprio sul finire, citando una lettera di Milena, Calasso ripresenta il Kafka in terribile difficoltà nel quotidiano, anche se in stato, più che spaventato, stuporoso. È vero: ci sono anche tutte le lettere da leggere.