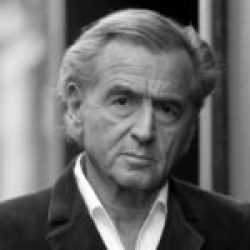

Perché la guerra? La domanda di Gustavo Zagrebelsky colpisce come uno schiaffo.

«Gli esseri umani quasi unanimemente considerano la guerra la più grande delle sciagure. Eppure non è un fenomeno della natura, un terremoto, un’alluvione… La guerra, che accompagna la storia dell’umanità, è fatta da quelli che la deplorano e la condannano».

E allora perché? Perché la guerra?

Gustavo Zagrebelsky, giurista, già presidente della Corte costituzionale, affronta uno degli interrogativi più forti in un incontro al teatro Carignano di Torino, nell’ambito di Biennale Democrazia, quest’anno sul tema Guerre e paci.

La sua lezione prende ispirazione da una citazione del testo rabbinico Avot risalente al IV secolo dopo Cristo: Su tre cose si regge il mondo: la verità, la giustizia e la pace. «La verità porta alla giustizia, la giustizia alla pace. Si può anche aggiungere che senza uno di questi elementi il mondo non si reggerebbe».

Ma è sulla guerra (e sulla pace) la parte iniziale del suo intervento. Dice: «Sembra quasi che la guerra sia nella natura degli esseri umani, che non ce la si possa scrollare di dosso». E se Eraclito la riteneva la maledizione dell’umanità, matrice iniziale del pensiero e del linguaggio, ci sono filosofi come Hegel che sostenevano che la guerra è come il vento che porta vita all’acqua stagnante della palude.

«La guerra portatrice di vita, che contraddizione!» commenta Zagrebelsky. «Così anche ciò che sostenevano, nei primi decenni del secolo scorso, coloro che parlavano della guerra come l’igiene del mondo per giustificare il primo conflitto mondiale». Modi diversi di concepire la guerra in termini positivi: «Pensiamo a chi, in un contesto bellico, distingue “i veri uomini, i coraggiosi, gli idealisti” dai cosiddetti “vigliacchi” che si oppongono e rifiutano questo gioco mortale».

C’è una formula, molto in auge oggi, che viene citata in relazione alla situazione politico-strategica: si vis pacem para bellum, se vuoi la pace, prepara la guerra.

«Un’espressione paradosso di persone che fanno giochi di parole sulle cose serie. Noi diciamo piuttosto: se vuoi la pace, prepara le condizioni della pace. L’idea di avere la pace come frutto della guerra, già a prima vista è un imbroglio. Quale pace si avrà alla fine di una guerra? La pace dei cimiteri: si fa il deserto e lo si chiama pace».

Zagrebelsky aggiunge una seconda interpretazione. «Si vis pacem para bellum può significare: se vuoi la pace, prepara forze armate sufficienti a contrastare i nemici, che è poi quello che sta alla base degli equilibri internazionali di adesso. Ma la pace come frutto del terrore reciproco la chiameremmo pace? Non lo so. Io ho il timore che sia una finta pace che nasconde la possibilità della guerra. Per far paura al nemico, bisogna che il nemico sappia che tu sei disposto a farla, la guerra. E tutto questo mette in movimento una rincorsa infinita al riarmo. Se qualcuno produce una bomba in più, il nemico ne deve produrre due in più. Una spirale che non si ferma mai, a meno che si mettano in campo politiche per il disarmo o per il controllo degli armamenti. Come se ne parlò negli anni 70-80, per il controllo della proliferazione delle armi nucleari».

E comunque, l’idea che per avere la pace occorra armarsi fino ai denti, non protegge da due rischi mortali: «Uno, l’errore. Le armi straordinariamente potenti che abbiamo oggi sono controllate dall’intelligenza artificiale, ma chi ci garantisce che l’intelligenza artificiale non sia anche una demenza artificiale?». Due, i grandi leader politici del mondo: «In certe circostanze si ha l’impressione di avere a che fare con dei pazzi.

Siamo di fronte a una situazione estremamente rischiosa perché se in passato le guerre si potevano incominciare ma anche terminare, oggi, con le armi di distruzione radicale di cui disponiamo, il rischio è che la guerra possa non finire. In altre parole: non possa che finire con la distruzione totale».

Risolvere il problema sembra un’impresa disperata. «Bisogna che si diffondano una ideologia, una sensibilità, una cultura pro-pace. Deve essere l’impegno di ciascuno di noi. L’impegno di tutti. Il pacifismo non può essere una virtù solitaria, la politica della pace deve comportare un impegno internazionale».

- Tutta la lezione Su tre cose si regge il mondo: la verità, la giustizia e la pace tenuta da Gustavo Zagrebesky nell’ambito di Biennale Democrazia 2025 si può seguire qui.

- credit foto in apertura: “Esplosione nucleare” by Satyricon86 is licensed under CC BY-SA 2.0.